竜宮音秘(大和富士)ブログ|BLOG

旅 カテゴリのアーカイブ

21 Entries

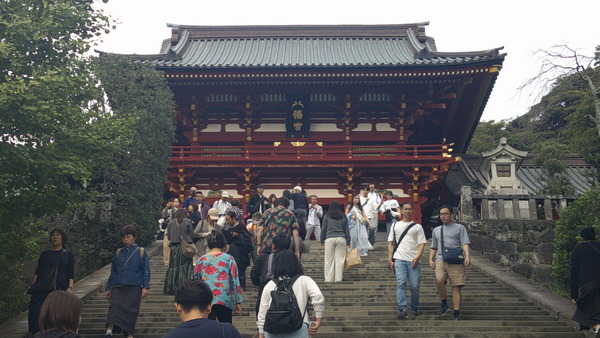

鶴岡八幡宮を中心として、北鎌倉の聖地(鶴岡八幡宮、由比若宮、鎌倉宮、銭洗弁財天、佐助稲荷神社、建長寺、円覚寺、東慶寺、報国寺(竹寺)等)を巡礼して来ました!

先週、所用で川崎に行く用事があり、川崎で1泊することになったので、それに合わせて、鎌倉にも足を伸ばして鎌倉に3泊して、鶴岡八幡宮を中心とする北鎌倉の聖地を3泊4日掛けて旅して来ました。

これは、先月、南鎌倉の海岸沿いのホテルに3泊して、湘南の江の島神社と、鎌倉大仏などを中心とする南鎌倉の聖地を旅してきた流れの後半部分となります。

前回の旅の様子は、こちらの過去記事をぜひご参照下さい。

『湘南・南鎌倉の聖地(江の島神社、鎌倉大仏、長谷寺、御霊神社、成就院、虚空蔵堂、極楽寺、時宗総本山遊行寺等)を旅して来ました!』

先月の3泊4日に亘る湘南江の島と南鎌倉の聖地巡礼に続き、今回の3泊4日に亘る北鎌倉の聖地巡礼により、湘南・鎌倉の主な聖地、主な神社・仏閣をほぼ網羅出来たと思います。

鎌倉の聖地の中心となるのは、何と言っても鶴岡八幡宮であり、今回十数年ぶりに参拝させていただく機会が出来て、本当に良かったと感じています。

私は以前横浜に長く住んでいたので、鎌倉には折に触れて行っていたのですが、いつも必ず行くのは鶴岡八幡宮であり、時間に余裕があれば、さらに足を伸ばして銭洗弁財天や佐助稲荷神社、源氏山公園などにも行っていました。

今回、最終日に、鶴岡八幡宮の元八幡宮である由比若宮にも参拝出来て本当に良かったと思います。

・

・

・

・

・

・

鶴岡八幡宮は鎌倉の観光名所であり、本当に立派で堂々とした聖地であり、私も大好きですが、元々は、鎌倉駅よりも南の由比ヶ浜にありました。

1063年に源頼義が、源氏の氏神として京都の石清水八幡宮を、由比ヶ浜に勧請(分霊)したものになります。

そして、由比若宮(元八幡宮)から今の鶴岡八幡宮へと遷したのが、源氏の総大将である源頼朝なのです。

源氏の総大将である源頼朝が若い頃は、平家の全盛期であり、平家が栄華を極めており、「平家にあらずんば人にあらず」とまで豪語していた時代でした。

若き日の源頼朝は、伊豆に配流されていましたが、ある時、熱海にある日本三古泉・走り湯に朝入浴していた時、相模湾から日の出の太陽が昇るのを見て、源氏再興・平家打倒を決意したとされています。

これにより、日本三古泉・走り湯は、「出世開運の湯」とも言われています。

平家打倒を果たし、源氏を再興させた源頼朝は、鎌倉幕府を開きました。

そして、頼朝は由比若宮(元八幡宮)を現在の地に遷して社殿を造営し、鶴岡八幡宮の基礎を築きました。

源頼朝は、箱根神社・伊豆山神社・三嶋大社も厚く崇敬して、三社詣を行ったことでも知られています。

・

・

・

・

・

・

ブログや著書の中でも書きましたが、源氏と平氏が戦った源平合戦とは、ただ単に、日本のある時代における二大勢力の対立といったようなものではなく、神計りにおいて、二元性の対立という型を演じたのが、源氏と平氏が戦った源平合戦になります。

源氏は白旗、平氏は赤旗で戦いましたが、白と赤を混ぜ合わせると桜色、つまりピンクになります。

桜色(ピンク)は、東洋の「日出づる神国」日本の象徴である霊峰富士の守り神、木花之佐久夜比売(コノハナノサクヤヒメ)の色になります。

そして、日章旗である「日の丸」は、白地に赤丸となっています。

日章旗である日本の国旗「日の丸」には、神道における一霊四魂が表されています。

中心の赤玉が和魂であり、女性原理である愛を表しています。

そして、背後にある白玉が荒魂であり、男性原理である力を表しています。

神の本質的な働きである「力に裏打ちされた愛」が、日章旗である日本の国旗「日の丸」に象徴されています。

今回の鎌倉での聖地巡礼は、以下の通りとなります。

☆ 1日目

鶴岡八幡宮、海蔵寺、英勝寺、寿福寺

☆ 2日目

円覚寺、東慶寺、浄智寺、銭洗弁財天、佐助稲荷神社、葛原岡神社

☆ 3日目

建長寺、鎌倉宮(大塔宮)、荏柄天神社、白旗神社と源頼朝の墓、報国寺(竹寺)、浄妙寺

☆ 4日目

由比若宮(元八幡宮)、妙本寺、本覚寺、大巧寺

・

・

・

・

・

・

私が天命成就に向けて公的活動を開始したのは、今の竜宮音秘に改称する前のアーティスト名・ビジネスネームである大和富士として、CD『富士は晴れたり日本晴れ』(全10曲)を、2010年7月1日にリリースしたのが始まりとなります。

私がファーストアルバムであるCD『富士は晴れたり日本晴れ』(全10曲)をリリースするきっかけとなったのが、前年の2009年に、熱海にある日本三古泉・走り湯に入浴していた時に、天から受けた啓示によるものになります。

昨年2024年、十数年ぶりに富士山本宮浅間大社での参拝後に熱海に3泊する御神業を行わせていただきました。

その時の過去記事はこちらをご参照下さい。

『富士山本宮浅間大社を中心とした、静岡県の聖地(三嶋大社、来宮神社、伊豆山神社、走り湯、初島等)に巡礼して来ました!』

その御神業に意識を合わせていた時、出発の少し前に新曲が完成したのですが、それが、源頼朝と鶴岡八幡宮、八幡大神の働き、日本の国旗「日の丸」と神道の一霊四魂、霊峰富士と守り神である木之花之佐久夜比売などに関する楽曲となっていました。

まさに竜宮音秘ワールドならではの楽曲であり、竜宮音秘にしか作詞・作曲出来ない内容となっていますので、いずれCDに収録して公開致しますので、ぜひ楽しみにしていただければ幸いです。

2010年7月1日にリリースされた大和富士のファーストアルバム、CD『富士は晴れたり日本晴れ』(全10曲)のフィナーレを飾る曲が、タイトル曲である『富士は晴れたり日本晴れ』となります。

この曲は、私が最初に作詞・作曲した曲であり、日本の新しい神響きの歌を天命として歌っていこうとする私自身の心の位置を歌うと同時に、21世紀の今に生きる日本人一人ひとりにも共通した、普遍的な内容の曲として創られています。

タイトル曲『富士は晴れたり日本晴れ』は、次のような歌詞から始まります。

『鎌倉の鶴岡八幡宮の空から

黄金の鶴が飛び立つ、

日本の空へ舞い上がる

懐かしき、美(うるは)しき大和の国・日本、

今私はここに生きる、地球の仕事をする為に

・・・・・』

これから10年位で「竜宮音秘の調べ・神響き、天岩戸開きの祝いの神楽歌」を中心とした竜宮音秘の世界観、言わば竜宮音秘ワールドが日本を包み込み、日本と地球・世界の黄金時代の扉が開かれることになります!

西暦2030年代の半ば頃、次世代の地球の新たな精神文明『花咲く都・黄金文明』が東洋の「日出づる神国」日本から花開き、地球の黄金時代の幕が開かれることになります!

これは、昔からキリスト教の世界で「至福千年王国」として預言されてきたものであり、地球は宇宙時代を迎えることになります。

とても楽しみですね!

・

・

・

・

・

・

東京駅から新幹線に乗る前に、少し時間を取って、明治神宮にも参拝して来ました。

東京駅から新幹線に乗る前に、少し時間を取って、明治神宮にも参拝して来ました。

そして、来年7月1日にリリースさせていただく新作CDのご報告と決意表明を、明治神宮で神界にお伝えして参りました!

来年以降も毎年7月1日に新作CDを1枚から2枚(各10曲収録)リリースしていきますので、どうぞ楽しみにしていただければ幸いです!

湘南・南鎌倉の聖地(江の島神社、鎌倉大仏、長谷寺、御霊神社、成就院、虚空蔵堂、極楽寺、時宗総本山遊行寺等)を旅して来ました!

先日、川崎に所用があり、川崎で1泊することになったので、ちょうど良い機会だと考え、少し足を伸ばして鎌倉にも行くことにしました。

鎌倉の海岸沿いの素敵なホテルに3泊して、湘南江の島や南鎌倉の聖地を旅することにしました。

私は以前横浜に長く住んでいたので、鎌倉には折に触れて行っていたのですが、毎回行く場所は鶴岡八幡宮ばかりで、時間がある時には少し足を伸ばして、銭洗弁財天や佐助稲荷神社、源氏山公園などにも行っていたのですが、南鎌倉の神社・仏閣には全く参拝していませんでした。

江ノ電長谷駅周辺にある、有名な鎌倉大仏や長谷寺にも行ったことが無かったので、今回、長谷駅周辺の南鎌倉の神社・仏閣も1日掛けてじっくりと散策してみようと考えました。

そして、江の島神社にも十数年ぶりに参拝することにしました。

日本三大弁財天に数えられる江の島には数回参拝していたのですが、前回から既に十数年の歳月が経っていたので、今回また改めて、1日掛けて江の島をゆっくりと散策しながら、江の島神社にもきちんと参拝させていただくことにしました。

今回は、鶴岡八幡宮には参拝せず、今まで行っていなかった南鎌倉の神社・仏閣に行くことを優先させました。

来月10月にまた川崎に所用で行くので、それに合わせて鎌倉駅周辺のホテルに予約を入れて、鶴岡八幡宮を中心にして北鎌倉の聖地を巡礼したいと考えています。

鎌倉のホテルをチェックアウト後、藤沢も近かったので、藤沢にある時宗総本山遊行寺にも初めて参拝してきました。

今回旅した聖地は、下記の通りです。

☆ 9月23日 秋分の日

江の島と江の島神社

☆ 9月24日 江ノ電長谷駅周辺の主な神社・仏閣

鎌倉大仏・長谷寺・御霊神社・成就院・虚空蔵堂・極楽寺・光則寺・収玄寺

☆ 9月25日

藤沢にある時宗総本山遊行寺

・

・

・

・

・

・

江の島神社は、広島の厳島神社、琵琶湖の竹生島神社と並んで、日本三大弁財天に数えられています。

江の島神社では、御祭神として宗像三女神が祀られています。

一番手前の辺津宮で田寸津比売(タギツヒメ)、中津宮で市寸島比売(イチキシマヒメ)、奥津宮で多起理比売(タギリヒメ)が祀られており、宗像三女神が祀られています。

中津宮で祀られている市寸島比売(イチキシマヒメ)が、七福神の弁財天に当たります。

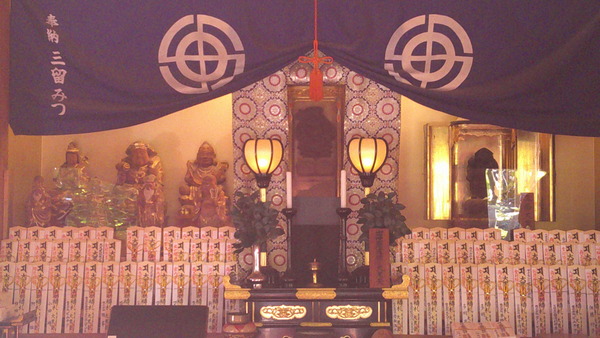

江の島神社では、辺津宮の隣に奉安殿があり、日本三大弁財天として有名な八臂弁財天(はっぴべんざいてん)と裸弁財天・妙音弁財天が祀られています。

京都の下賀茂神社の鴨川を挟んだ向かい側に妙音堂があり、青龍妙音弁財天が祀られていますが、弁財天という神様は、琵琶を片手に妙なる音を奏でる女神になります。

これから、西暦2030年代半ばに訪れる、東洋の「日出づる神国」日本の天岩戸開きに向けて、神界の働きが活発化・本格化していくことになりますが、その先頭に立ってお働きになるのが弁財天になります!

弁財天が奏でる妙なる音の調べが出陣太鼓となって、神国日本の真の天岩戸開きに向かって、神界の神仕組みが進んでいくことになります。

今年令和7年(2025年)7月1日に、CD『三千世界一度に開く梅の花』(全10曲)とCD『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(全10曲)を2枚同時リリースしました!

CD『三千世界一度に開く梅の花』(全10曲)には、全10曲が神界の神計りに関する楽曲が収録されており、私・竜宮音秘が神界から与えられた役割として世に出させていただいた楽曲になりますので、私・竜宮音秘にしか作詞・作曲出来ない楽曲なのですが、CDアルバムのトップを飾る大事な1曲目には「竜宮城の玉手箱が今開かれる」という曲名が付けられています。

「竜宮城の玉手箱が今開かれる」という曲の中でも、弁財天の働きについて歌われていますので、ぜひ聴いてみていただければ幸いです。

CD『三千世界一度に開く梅の花』(全10曲)のご視聴は、こちらからどうぞ!

奥津宮の隣には龍宮(ワダツミノミヤ)があり、御祭神として龍宮大神が祀られていますが、江の島という聖地は、竜宮城とも深くつながっています。

また、江の島の一番奥には岩屋があり、江の島弁財天信仰の発祥の場所ともされていますが、岩屋は霊峰富士の龍穴とつながっているとも言われています。

岩屋の前には入場待ちの多数の人々が列をなしていましたが、江の島神社に参拝される時には、必ず岩屋にも参拝されることをお勧め致します。

江の島神社と関係が深い龍口明神社が鎌倉市腰越にあり、私も以前参拝したことがありますが、少し離れているので、時間がある時は参拝されてみるのも良いかと思います。

私が江の島神社に参拝した9月23日は、ちょうど秋分の日の祝日であり、江の島神社では、秋季皇霊祭遥拝式が行われる日となっており、皇居にて行われる皇室の祖霊祭を遥拝する日と重なっていました。

・

・

・

・

・

・

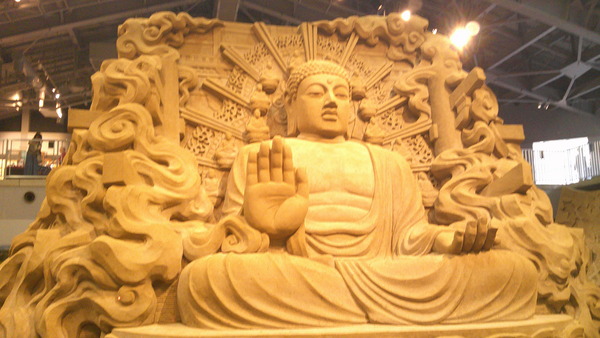

鎌倉大仏として名高い高徳院の御本尊は国宝銅造阿弥陀如来坐像になります。

思いがけず今回、鎌倉大仏にも参拝する機会が出来て良かったと思います。

鎌倉大仏は、奈良の東大寺の大仏と共に日本三大大仏に数えられており、もう一つは諸説あるものの、富山県高岡市の高岡大仏とされていますので、私は今回、鎌倉大仏に初めて参拝させていただいて、取り敢えず日本三大大仏を網羅出来た形となりました。

この日は、とてもさわやかでうららかな秋晴れの好日であり、雄大な大仏様の姿を見て喜ぶ人々の姿もまた、とても微笑ましく清々しい感じがしました。

大仏周辺にある座石に腰かけてしばしのんびりとしていると、何とも言えず気持ちの良い時間が流れていました。

・

・

・

・

・

・

鎌倉大仏から徒歩数分で、長谷駅のすぐ近くにある長谷寺に行くことが出来ます。

今回初めて長谷寺にも参拝させていただき、鎌倉大仏にも勝るとも劣らない素晴らしい聖地であると感じました。

往古より「長谷観音」の名で親しまれる長谷寺の御本尊は十一面観世音菩薩像であり、木彫仏としては日本最大級(高さ9.18m)の尊像とのことであり、とても見事な御本尊だと感じました。

十一面観世音菩薩は、日本三霊山の白山の守護神である白山菊理媛(ハクサンククリヒメ)の本地仏とされていますので、私にとって十一面観世音菩薩は、とても想い入れの深い仏様になります。

御本尊横にある観音ミュージアムにも入り、十一面観世音菩薩への想いを更に深めてきました。

長谷寺の境内は思った以上に広大であり、弁天堂・弁天窟や大黒堂、地蔵堂などに加えて、眺望散策路からは、高台から鎌倉の海が一望出来て、素晴らしい聖地だと感じました。

天気の良い好日には、半日ぐらいのんびりとしていたいような素晴らしさがあると思います。

・

・

・

・

・

・

長谷寺から徒歩数分の場所に御霊神社があり、平安時代の武士である鎌倉権五郎景正が御祭神として祀られています。

御霊神社の見どころの一つは、参道を横切って江ノ電が走っていることであり、参道に踏切があるという珍しさが見どころの一つのようです。

アジサイの季節には、アジサイの花の中を走る江ノ電を撮影しようと、多くの鉄道ファンが御霊神社に集まるとのことです。

・

・

・

・

・

・

御霊神社から徒歩数分、鎌倉切通を上っていく先に、成就院があります。

成就院の御本尊は不動明王であり、弘法大師ゆかりの地に建立されているとのことです。

成就院のすぐ近くの向かい側にあたる場所に、境外仏として虚空蔵菩薩を祀る虚空蔵堂があります。

アカシックレコードという言葉・概念があり、宇宙の全ての事象や情報、記憶が記録されている、宇宙の「図書館」や「データベース」とされています。

サンスクリット語の「アカシャ」に由来するアカシックレコードのことを、仏教では虚空蔵菩薩として表現しています。

アカシックレコードとは、実際には、地球の全生命の創造者エロヒムの惑星にあるスーパーコンピューターのことなのです!

地球の全生命の創造者エロヒムの惑星にあるスーパーコンピューターには、地球上のありとあらゆる全てのことが記録され、保存されています。

私たち人間一人ひとりのことも、誕生から死に至るまでの全ての行動・思考・感情が記録されています!

自分自身が生前に何を行ったかという行動だけではなく、何を考え、どう感じたかということまでも含めて、誕生から死に至るまでの全ての行動・思考・感情が記録されて保存されています。

このことが分かれば、自分が瞬間瞬間に行う一挙手一投足の行動は元より、何を考え、どのような感情を抱くのかということまでも含めて、全ての思考・感情・行動をあだや疎かには出来ないということが分かります。

地球の全生命の創造者エロヒムは、地球に関しては全知全能であり、私たち人間一人ひとりのことも全て見抜き見通しだということを忘れないことが大切になります!

・

・

・

・

・

・

成就院と虚空蔵堂から徒歩数分で江ノ電極楽寺駅があり、すぐ目の前に極楽寺があります。

極楽寺は、鎌倉唯一の真言律宗の寺院とされており、開山は忍性。

極楽寺は、貧しい人々を助けた慈悲の寺として知られているとのことです。

鎌倉の海岸沿いにあるホテルから、全て徒歩で半日位かけて、長谷駅周辺の南鎌倉の主な神社・仏閣、鎌倉大仏・長谷寺・御霊神社・成就院・虚空蔵堂・極楽寺・光則寺・収玄寺を参拝することが出来ました。

前日の秋分の日の江の島神社参拝に続き、とても素晴らしい秋の一日を過ごすことが出来ました。

・

・

・

・

・

・

鎌倉のホテルをチェックアウトしてから、藤沢に寄り、時宗総本山遊行寺にも初めて参拝して来ました。

時宗総本山遊行寺は、正式名称が藤澤山無量光院清浄光寺と言い、「遊行寺」の名で親しまれています。

時宗総本山遊行寺の御本尊は阿弥陀如来像であり、一遍上人が開祖となる時宗の総本山となっています。

一遍上人は、踊りながら南無阿弥陀仏(念仏)を唱える「踊り念仏」を行ったことで知られていますが、わずか20年程の遊行(修行や説法のため諸国を巡り歩くこと)で、100万人以上の信者を獲得したとされており、このことは注目に値するかと思います。

一遍上人が活躍された時代は、今から700年以上前の時代であり、日本全体の人口も今よりは遥かに少なかった時代であり、インターネットはおろか、テレビやラジオすら無かった時代に、わずか20年程で100万人以上の信者を獲得したというのは、驚くべきことのようにも感じられます。

その理由の一つは、「踊り念仏」だと考えられますが、一遍上人が人々の健康にも良いことをされ、病気を改善することにも功績があったことも一因にあるのかも知れません。

一遍上人が行った病気直しの手法の一つが温泉療法であり、もう一つが尿療法だと考えられます。

大分県の別府八湯は、日本一の湧出量を誇る温泉地になります。

その中でも、最も多く湯けむりが集中するのが鉄輪温泉(かんなわおんせん)であり、私も以前行ったことがあります。

鉄輪温泉を温泉地として開いたのが一遍上人だとされています。

鉄輪温泉は、今でこそ有名な温泉地・観光地ですが、700年以上前は、火山活動で熱湯や熱泥が噴き出す恐ろしい地獄だったようです。

この荒れた地獄を開発して、温泉治療が出来る蒸し場という施設を作ったのが一遍上人であり、今でも鉄輪地域では、一遍上人に感謝して湯あみ祭りが行われています。

一遍上人が活躍された時代は、今から700年以上前の時代であり、日本全体の人口も今よりは遥かに少なかった時代であり、インターネットはおろか、テレビやラジオすら無かった時代に、わずか20年程で100万人以上の信者を獲得したというのには、何かの理由や秘密があったのかも知れません。

今回、藤沢にある時宗総本山遊行寺にも初めて参拝することが出来、改めて一遍上人のことも感じる機会が得られて良かったと思います。

また、遊行寺の境内奥には宇賀神社があり、琵琶を奏でる弁財天の像と、その隣にお金を洗い清める銭洗いの湧き水がありますので、銭洗弁財天ともなっています。

鎌倉の有名な銭洗弁財天にも通じるものがあると思います。

来月10月にはまた所用で川崎に行きますので、それと併せた形で日程を組んで、今度は鶴岡八幡宮を中心に、銭洗弁財天も含めた北鎌倉の聖地を訪れたいと考えています。

鳥取県三朝温泉で高濃度ラドン温浴を楽しみながら、白兎神社・白兎海岸、鳥取砂丘、三徳山三佛寺「投入堂」、足立美術館などにも行って来ました!

8月31日から9月6日までの1週間、6泊7日で鳥取県三朝温泉に行って来ました。

三朝温泉は、世界一とも言われる高濃度のラドン温泉として知られており、「三つ目の朝を迎えるころには病が消える」ことから三朝温泉と呼ばれることになったとも言われています。

ガン湯治のメッカとして知られる秋田県玉川温泉と、高濃度ラドン温泉として知られる鳥取県三朝温泉には、かねてから行ってみたいと思っていました。

秋田県玉川温泉は、交通の便が不便なイメージがあり、行くときにはおそらく車での長距離ドライブになるのではないかと思いますが、鳥取県三朝温泉は、距離的には遠いものの、新幹線と特急電車で夕方には宿に着けるので、まずは鳥取県三朝温泉に行くことにしました。

実は、ちょうど2年前の秋に、ふと思い立って三朝温泉に1週間程行こうかと考えていたところ、急用が入ったので、時期をずらすことにした経緯があります。

今年の7月に箱根に温泉旅行に行って、金時山にも登山したのですが、その後くらいから色々な気付きがあり、急遽、8月末からの鳥取県三朝温泉への温泉旅行を決めることにしました。

それまでは、8月下旬には大阪万博に行く予定であり、4泊5日で大阪万博を楽しんで来ようと考えていたのですが、よくよく考えてみれば、自分にとって今回の大阪万博は、それほど重要なことではないと気付くことが出来ました。

そこで、8月下旬からの予定を変更して、鳥取県三朝温泉へ行くことにしました。

今年10月に予定していた台湾旅行と、11月に予定していた出雲大社の神在祭を中心とする出雲への御神業も、一旦白紙に戻すことにしました。

・

・

・

・

・

・

三朝温泉は、世界有数の高濃度ラドン温泉として有名ですが、ラドンというのは、ラジウムが崩壊して気化することによって出来ます。

ラジウムは、100年余り前に、フランスのキュリー夫妻によって発見されましたが、ノーベル賞も受賞したキュリー夫人のモニュメントが三朝温泉にもあり、温泉街散策中に見ることが出来ました。

ラジウムといいラドンといい、天然の放射能を微量浴びることは体に良いようです。

山梨県に増冨ラジウム温泉があり、私も以前行ったことがありますが、武田信玄の隠し湯だったとも言われています。

増冨ラジウム温泉は鉱泉であり、30数度しかないかなり冷たい鉱泉でしたが、三朝温泉は、高温の温泉に高濃度のラドンが含まれているということで、世界的にもかなり珍しい高濃度ラドン温泉のようです。

ラジウムが気化し、空気中に散ったラドンを吸ったりして体内に取り込むことで、細胞が刺激されて新陳代謝が活発になります。

それに伴い抗酸化作用が高まり、老化や生活習慣病の予防に役立つと言われており、これを「ホルミシス効果」と言います。

今回初めて、世界一とも言われる三朝温泉の高濃度ラドン温浴を1週間体験してみて、三朝温泉が持つ素晴らしい「ホルミシス効果」を実感出来た感じが致します!

・

・

・

・

・

・

今回の三朝温泉の旅では、1週間のんびりと高濃度ラドン温浴に集中するつもりだったので、何処にも出かけないつもりだったのですが、せっかく遥々と鳥取県まで行くので、三朝温泉を足場にして行ってみたい所にも行くことにしました。

そこで、レンタカーを借りて白兎神社・白兎海岸や鳥取砂丘まで行ってみたり、プロの山岳ガイドを雇って、「日本一危険な国宝鑑賞」と呼ばれる三徳山三佛寺「投入堂」にも登拝し、お隣島根県の足立美術館にも行って来ました。

今回の三朝温泉への旅は、以下の日程で行いました。

☆1日目 JR倉吉駅へ行き、ホテルの送迎バスにて三朝温泉へ。

斉木別館に6泊

☆2日目 倉吉駅でレンタカー。

白兎神社と白兎海岸。その後、鳥取砂丘へ。

☆3日目 三徳山三佛寺と国宝「投入堂」に登拝。

☆4日目 足立美術館

☆5日目 ラドン温浴と温泉街を散策して、三朝神社にも参拝。

☆6日目 ラドン温浴と温泉街散策

☆7日目 倉吉駅から特急「スーパーはくと号」に乗り、帰宅。

・

・

・

・

・

・

2日目は、倉吉駅で朝レンタカーを借りて、海岸方面の行ってみたい場所2カ所に行って来ました。

1カ所目は、白兎神社と白兎海岸です。

『古事記』の「因幡の白うさぎ」の神話の舞台とも言われており、白兎神社では白兎神が祀られています。

白兎神社目の前には白兎海岸が広がっており、少し先には「淤岐(おき)の島」が見えており、「因幡の白うさぎ」の神話の舞台とされています。

出雲大社の御祭神である大国主大神(大黒様)は、全国の八百万神々を統率する偉大な大神ですが、大国主大神が『古事記』の中で一番最初に登場するのは、「因幡の白うさぎ」の場面であり、この時は、大穴牟遅神(オオナムジノカミ)として登場します。

大穴牟遅神(オオナムジノカミ)というのは、大国主大神の奇魂(くしみたま)の御神名であり、この時は、「小さな神」として登場します。

八十神である兄神たちにズダ袋を背負わされた「小さな神」として登場します。

最初に「小さな神」として登場した大穴牟遅神(オオナムジノカミ)は、その後、八十神である兄神たちに勝って八上比売(ヤガミヒメ)と結ばれたり、八千矛神(ヤチホコノカミ)という御神名になったりして、最終的に大国主大神となります。

大国主大神という御神名は、出雲を治めていた須佐之男大神の娘である須世理毘売(スセリビメ)の助けによって、須佐之男大神からの数々の試練を乗り越えた時に、須佐之男大神から贈られた御神名なのです!

「これからは貴様が大国主神となって、私の娘・須世理毘売(スセリビメ)を正妻とし、空高く千木をそびやかした宮殿に住め」と言われて、大国主大神となったのです。

全国の八百万神々を統率する偉大な大神である大国主大神は、いきなり偉大な大国主大神となったのではなく、最初は奇魂である大穴牟遅神(オオナムジノカミ)という「小さな神」として登場し、様々な困難・試練を克服した後に、大国主大神という偉大な大神として誕生したのだということは、とても大切なことになります!

『古事記』の神話で、最初の「天地の初め」から「神武天皇誕生」までの、いわゆる神話のストーリーというのは、史実ということではなく、人が神として出産するまでの内的なストーリーが、様々な登場人物や場面設定を使って象徴的に描かれています。

・

・

・

・

・

・

白兎神社・白兎海岸の後は、鳥取砂丘に行きました。

「砂の美術館」の近くに「多鯰ヶ池(たねがいけ)」があり、多鯰ヶ池弁財天(お種弁天)が祀られていますので、まずは弁財天にご挨拶をしました。

その後、「砂の美術館」にも行ってみました。

「砂の美術館」では毎年テーマが変わり、それに合わせて展示品が創作されているとのことであり、今年は日本がテーマになっていました。

古代の神話の世界から、幕末の頃までの日本の象徴的な世界が、砂によって美術品として表現されており、なかなか見応えがあったと思います。

その後で、実際に鳥取砂丘に行って少し散策してみました。

鳥取砂丘には、生涯で一度は行ってみようと考えていたので、今回念願が叶って良かったと思います。

・

・

・

・

・

・

翌日は、三徳山三佛寺に参拝し、奥の院である国宝「投入堂」にも登拝してきました。

三徳山三佛寺は、標高899.9メートルの三徳山にある天台宗の古刹になります。

奥の院「投入堂」は国宝になりますが、「日本一危ない国宝」と言われており、「投入堂」鑑賞は、「日本一危険な国宝鑑賞」とも呼ばれています。

三徳山三佛寺から奥の院「投入堂」に行くのには、往復2時間半程かかりますが、修験道の険しい道であり、道を踏み外したりして毎年のように死者が出たりする為、1人では「投入堂」に行くことが許可されておらず、必ず2人以上での登山が必要になります。

三徳山三佛寺の入山案内所で服装などのチェックを受け、入山料を払い、入山記録に名前等を記入した上で、2人以上での登拝が認められます。

三徳山は日本で唯一、入山が認められていない修験道の聖地とのことであり、仮の修行僧という形で登拝させていただくことになります。

案内所で入山料をお支払いした時に、「六根清浄」と書かれた袈裟をお借りして、肩から「六根清浄」と書かれた袈裟を掛けて、奥の院「投入堂」を目指します。

1人では奥の院「投入堂」に行けないとのことなので、私は事前に三徳山三佛寺の御紹介で、プロの山岳ガイドの方にガイドをお願いしており、ガイドの方と2人という形で奥の院「投入堂」に行くことが出来ました。

奥の院「投入堂」まで行く途中には、鎖場などの難所が何カ所かある為、100人中数人の方は途中であきらめて下山されるとのことでした。

今回初めてプロの山岳ガイドの方に案内をお願いする体験をしましたが、道中の木々や草花のことを色々教えていただいたりしながら、楽しい登山が出来ました。

山岳ガイドの方にゆっくり案内していただきながら、ちょうど3時間位で奥の院「投入堂」に行ってくることが出来ました。

奥の院「投入堂」は、役行者(役小角)が法力で投げ入れたとされており、建立方法については、今もなお謎のままとされています。

奥の院「投入堂」で祀られているのは、金剛蔵王大権現です。

蔵王権現が祀られている有名な聖地としては、奈良県吉野にある金峯山寺蔵王堂があります。

金峯山寺の御本尊である金剛蔵王大権現は、顔や体が強烈な青色であり、観る者の心にとても力強い強烈な印象を与えると思います。

蔵王権現は、インドのヒンズー教で言えばシバ神ということになります。

今回、事前に三徳山三佛寺のご紹介で、プロの山岳ガイドを予約出来たので、「日本一危ない国宝」である奥の院「投入堂」に行くことが出来、「日本一危険な国宝鑑賞」を体験することが出来て、本当に良かったと思います。

・

・

・

・

・

・

三徳山三佛寺の奥の院「投入堂」に登拝して、「日本一危険な国宝鑑賞」を体験した翌日は、足立美術館に行きました。

三朝温泉のある鳥取県倉吉市のお隣の島根県安来市に足立美術館がありますが、倉吉駅から特急電車で1時間弱で安来駅まで行くことが出来、そこからシャトルバスで足立美術館への往復が出来ますので、三朝温泉からの日帰り旅行で足立美術館も鑑賞してくることが出来ました。

足立美術館は、20年以上に亘って、庭園日本一に認定されており、とても美しい日本庭園が有名ですので、一度は行ってみたいと考えていました。

写真などで良く知られている素晴らしい日本庭園もなかなか見事でしたし、魯山人館があって北大路魯山人の作品がたくさん展示されているのも良かったと思います。

私は今年3月に石川県山代温泉の星野リゾート「界 加賀」に宿泊した時、宿のすぐ近くに魯山人寓居跡があったので、そちらにも入館してきました。

雁屋哲原作の漫画「美味しんぼ」に登場する陶芸家・美食家の海原雄山のモデルが北大路魯山人であることは良く知られているかと思います。

私は若い頃に北大路魯山人に少し傾倒して、魯山人の焼き物や美術品に興味を持ったり、魯山人が書いた美食に関する本を読んで料理を楽しんだりしていた時期があったので、今年、山代温泉の魯山人寓居跡と、足立美術館の魯山人館で、北大路魯山人の作品などに触れる機会が出来たことも、良かったと感じています。

・

・

・

・

・

・

足立美術館に行った翌日からの2日間は、ずっと三朝温泉に居て、ラドン温浴や岩盤浴などでリフレッシュしながら、温泉街の散策なども行って、地元の三朝神社にも参拝してきました。

三朝神社の手水鉢には温かい温泉が流れてきていましたので、温泉情緒が更に増したようなうれしさがありました。

今回、三朝温泉に1週間滞在して、ラドン温浴をしてリフレッシュしながら、色々な体験も出来てとても良かったと思います。

1週間滞在した三朝温泉斉木別館では、6連泊ということで配慮していただいたようで、最上階の3部屋もある特別室にグレードアップされていました。

広々とした和室2部屋と洋室も1室あり、3部屋もある最上階の特別室に滞在しながら、三朝温泉のラドン温浴を中心とした鳥取・島根の旅を堪能することが出来ました。

三朝温泉のラドン温浴による「ホルミシス効果」がかなり高いと感じていますので、来年からは毎年三朝温泉に1週間程滞在して、ラドン温浴でリフレッシュしながら、新曲の作詞・作曲をしたいと考えています。

西浦温泉(三河湾)に宿泊して、龍城の別名を持つ岡崎城(徳川家康誕生地)と龍城神社、竹島弁財天を祀る八百富神社などに行って来ました!

今月8月の上旬のお盆前の時期に、西浦温泉のホテル龍城(たつき)に4泊5日で旅行して来ました。

西浦温泉は、愛知県蒲郡市にあり、三河湾国定公園にあり、三河湾を一望できる景勝地にあります。

私が宿泊したホテル龍城(たつき)は、ホテルの敷地内に現役の小さな灯台があり、全国でも珍しいようです。

私が今回、西浦温泉のホテル龍城(たつき)に宿泊したきっかけは、数か月も前にネットの広告か記事で、「龍城(たつき)」という文字を見てインスピレーションを受けたことがきっかけになります。

「龍城」の文字の真ん中に「宮」を入れると、ちょうど「龍宮城」になることに気付いたので、取り敢えず行ってみようかと思ったのがきっかけになります。

また、宿泊プランの中に、アワビの踊り焼きと海鮮懐石鍋という文字があったので、三河湾を一望する温泉で、美味しい海鮮懐石料理を食べながら、新曲を作詞・作曲しようかという軽いノリで、4泊5日の予約を入れました。

私は、大体3日間位あれば、新曲を作詞・作曲出来ますので、4泊5日であれば、中3日間で1曲完成出来ると思い、当初は新曲創りのつもりで予約を入れました。

ちょうど8月の上旬に名古屋に行く予定があったので、それとセットにして、西浦温泉のホテル龍城(たつき)に4泊の予約を入れておきました。

・

・

・

・

・

・

ところが、出発の少し前頃に、利き腕の右手を少し痛めてしまい、パソコンのキーボード操作なども不自由な感じになったので、今回の旅では新曲創りはしないことにして、温泉で静養してのんびりすることに切り替えました。

ホテルで3日間のんびりすることにしたので、特に西浦温泉と周辺地域の観光などの下調べもしていなかったのですが、出発直前になって、ホテル「龍城(たつき)」の名前が、徳川家康公誕生の岡崎城の別名であり、岡崎城は「黄金の龍」との深い関係が伝えられてきたことを思い出したので、急遽、岡崎城に行ってみることにしました。

岡崎城は、徳川家康公が生まれた、神君出生の城として知られています。

そして、龍にまつわる伝説も多く、別名「龍ヶ城」「龍城(たつき)」などとも呼ばれており、竹千代(のちの家康公)が誕生した折には、城の上に黒雲が渦巻き、「黄金の龍」が現れたと伝えられています。

そして、岡崎城の本丸には龍城(たつき)神社があり、徳川家康公と本田忠勝公が御祭神として祀られており、開運神社として知られています。

岡崎城から徒歩数分の場所に、菅生神社がありますので、そちらにも参拝して来ました。

菅生神社は、日本武命(ヤマトタケルノミコト)により創建され、徳川家康公が厄除けをした岡崎最古の由緒ある神社になります。

徳川家康公は、天下統一を果たして戦国時代に終止符を打ち、その後300年近く続く徳川太平の世を築いた天下人ですが、今回、思いがけず徳川家康公が誕生された岡崎城と龍城(たつき)神社、そして菅生神社にも参拝する流れになったのは、徳川家康公が持っていた何かのデータを受け取る必要があった為のようです。

・

・

・

・

・

・

岡崎城・龍城(たつき)神社・菅生神社に行った翌日は、蒲郡市にある竹島に行くことにしました。

竹島は、蒲郡市にある小さな島であり、本土から長い橋を渡って行くことが出来、八百富神社で竹島弁財天が祀られています。

猛暑の中ではありましたが、本土から長い橋を渡って竹島に行き、八百富神社で竹島弁財天(市杵島姫命)に参拝させていただいた時間は、とても美しく清々しく掛け替えの無い時間であったように感じます。

なんとも言えず気持ちの良い夏の一日を楽しむことが出来ました。

私が最初に岡崎城・龍城(たつき)神社・菅生神社に行き、翌日に竹島弁財天に参拝したのは、岡崎城で徳川家康公が誕生した時に「黄金の龍」が現れて「竹千代」の幼名が付けられた「竹」の流れをもらう為です。

今回のブログでは長くなりますので書きませんが、竹島弁財天は琵琶湖の中にある竹生島弁財天とも関係があります。

竹生島弁財天は、日本三大弁財天に数えられる聖地であり、琵琶湖の奥深くに船で数十分行く必要がありますが、竹島弁財天は蒲郡市の本土から長い橋を渡って歩いて行ける場所にあります。

竹島弁財天は、日本七弁財天に数えられるそうです。

神国日本の国土を龍体になぞらえた場合、琵琶湖は子宮に当たります。

日本三大弁財天に数えられる聖地である竹生島弁財天は、神国日本の龍体の子宮奥深くに鎮座しており、「竹を生む島」となっています。

一方、日本七弁財天に数えられる竹島弁財天は、神国日本の龍体とほとんど陸続きの近くにあり、「竹の島」となっています。

このあたりの神界の神計りに関することは、私・竜宮音秘にしか語ることが出来ないことなので、このあたりにとどめておきたいと思います。

「竹」というのは、七福神の「恵比寿様」が右手に「竹」の釣り竿を手にして、左手に「赤い大きな鯛」を抱えておられます。

「竹」とは何を意味するのか、「赤い大きな鯛」とは何を意味するのか、ということとも関係して来ます。

お正月などで、目出度さの象徴として「松竹梅」がありますが、そういうこととも関係して来ます。

今年7月1日にCD『三千世界一度に開く梅の花』『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(各10曲収録)を2枚同時リリースしましたが、CD『三千世界一度に開く梅の花』のフィナーレを飾るタイトル曲『三千世界一度に開く梅の花』の歌詞3番の最後の部分でも、「松竹梅」のことが歌われていますので、ぜひ聴いてみていただければ幸いです。

目出度さの象徴である「松竹梅」とは、「梅で開いて松で治める」ということであり、「竹は鯛を釣る道具」であり、目出度い証になります。

「梅で開いて松で治める」、「三千世界一度に開く梅の花」ということになります。

・

・

・

・

・

・

竹島の八百富神社に参拝して竹島弁財天(市杵島姫命)にご挨拶させていただいた翌日には、蒲郡市にある有名な複合リゾート施設であるラグーナテンボスにも行ってみました。

ラグーナテンボスは巨大な商業施設であり、ラグナシアで遊び、フェスティバルマーケットで飲食や買い物を楽しむことが出来、ロボットホテル「変なホテル」で泊まることも出来る、大きな複合リゾート施設となっています。

フェスティバルマーケットで美味しいお寿司や海の幸などを食べて楽しんできました。

フェスティバルマーケットの中に「海老DE鯛」という名前の海鮮料理店があったので、お寿司などの海鮮料理を楽しんで来ました。

ラグーナテンボスからホテルに帰る時、ホテル「龍城(たつき)」の最寄り駅である名鉄西浦駅の近くにある無量寺にも参拝して来ました。

無量寺の御本尊は不動明王で西浦不動と呼ばれており、「ガン封じの寺」として知られています。

今回の西浦温泉・ホテル「龍城(たつき)」での4泊5日の温泉旅行は、当初予定していた作詞・作曲の新曲創りの旅とは打って変わって、思いがけない展開となりましたが、とても素晴らしく有意義な旅になったと思います。

箱根に5泊6日の温泉旅行(公時神社・金時山、芦ノ湖、箱根神社、大湧谷、箱根登山鉄道等)に行って、静養して来ました!

7月下旬に、箱根の温泉旅行に5泊6日で行って来ました。

箱根は、かつて私が十数年間に数十回訪れた、特別な聖地であり、今月2・3日に十数年ぶりに訪れて、芦ノ湖湖畔の老舗旅館「龍宮殿」に2泊してきました。

その時は、6月30日から7月7日の七夕の日までの、7泊8日に亘る、河口湖・箱根を中心とする富士神界の御神業の一環として、十数年ぶりに箱根を訪れ、箱根神社での御祈祷や、芦ノ湖湖畔の九頭龍神社(本宮)参拝、駒ケ岳山頂の箱根神社元宮への参拝を行いました。

その時の様子は、こちらの過去記事をご参照ください。

『河口湖・箱根を中心とする富士神界の御神業(北口本宮浅間神社、新屋山神社と奥宮、箱根神社・九頭龍神社・箱根神社元宮、ベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」等)に、7泊8日で行って来ました!』

箱根には今まで数十回訪れて、いつも箱根神社を中心とする御神業しかしてこなかったので、一般的な観光というのは全くと言っていい程したことが無かったのですが、今回初めて、純粋に静養としての箱根の温泉旅行を楽しむ機会が出来ました。

・

・

・

・

・

・

今回初めて、箱根には車ではなく鉄道を使うことにして、小田原駅まで新幹線で行って、そこから宿の送迎バスで仙石原のホテルに泊まるという設定をしてみました。

今までの御神業とは違う形での箱根を楽しむことが出来ましたが、今回の温泉旅行で良かったことの一つは、金時山に登山する機会が出来たことにあります。

金太郎伝説が残る金時山は、標高1213メートルの山であり、登山道の入口には公時神社があり、昔話の「金太郎」のモデルともなった、坂田公時(金時)が御祭神として祀られています。

今までは、箱根での御神業の後に河口湖や山中湖に向かう途中で、箱根仙石原にある公時神社には何度か参拝してきました。

いつか機会があれば金時山にも登山してみたいと思いつつ、ついにその機会は来ないかと思っていたのですが、仙石原のホテルを予約したことで、思いがけず、金時山に登山する機会が出来ました。

仙石原のホテルから公時神社までは徒歩20数分位、公時神社に参拝してから、往復3時間位で、金時山に登山することが出来ました。

念願だった金時山登山が出来て、とても良かったと思います。

・

・

・

・

・

・

また、ホテルの近くに箱根ラリック美術館があったので、そこにも散歩がてら行ってみて、楽しい一時を過ごしました。

箱根ラリック美術館には、フランスを代表する世界的美術工芸家であるルネ・ラリックのコレクションの中から、選び抜かれた約230点が展示されています。

今回初めてルネ・ラリックの作品を直接見る機会を得ましたが、精巧な美しさには、目を見張るようなものが感じられました。

ラリック美術館には、素敵なレストランの隣に「オリエント急行」もあります。

「オリエント急行」は、アガサ・クリスティーのミステリー小説などでも有名ですが、列車としての役目を終えた車両が、ラリック美術館の中に展示されています。

2750円の体験料金を払うと、40分間乗車することが出来、デザート付きのティーセットが付いてきます。

せっかくの機会ですので、「オリエント急行」に乗車して、ティーセットをいただきながら、優雅な一時を楽しんで来ました。

「オリエント急行」の列車内は、ルネ・ラリックの美術工芸品で飾られていますので、かなりぜいたくな特殊な空間と時間を体験することが出来ました。

・

・

・

・

・

・

5泊6日ですと、中4日間を丸一日自由に使えますので、1日目は金時山登山、2日目はラリック美術館等で過ごし、後の2日間はホテルでゆっくり静養するつもりだったのですが、箱根フリーパスなるものの存在を知ったので、後半2日間は、箱根フリーパスを使って、箱根全体を一通り回ってみることにしました。

箱根フリーパスを使うと、箱根登山鉄道、箱根登山バス、箱根ロープウェイ、箱根登山ケーブルカー、芦ノ湖海賊船などを、自由に使うことが出来ます。

2日間連続で芦ノ湖海賊船に乗って芦ノ湖のエネルギーを堪能したり、大涌谷の展望エリア「ちきゅうの谷」から、火山の硫黄や湯熱のエネルギーで大地の息吹を感じたり、箱根登山鉄道にも2日間乗車して、のんびりとした列車の旅を楽しんだり、箱根登山バスを使って、旧東海道の旧道コースで、元箱根から箱根湯元温泉駅までの箱根旧街道を体験したり出来ました。

・

・

・

・

・

・

今回の箱根の旅は、御神業としてではなく、純粋な静養目的の温泉旅であり、しかも、車での旅行では無かった為、箱根神社に参拝することになるとは考えてもいなかったのですが、箱根フリーパスで桃源台から芦ノ湖海賊船に乗って、終点の元箱根まで行くと、そこから徒歩10分弱で箱根神社がありますので、箱根神社にも、思いがけず参拝する機会が出来ました。

河口湖・箱根を中心とする富士神界の御神業(北口本宮浅間神社、新屋山神社と奥宮、箱根神社・九頭龍神社・箱根神社元宮、ベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」等)に、7泊8日で行って来ました!

6月30日の夏越大祓の日から、7月7日の七夕の日まで、7泊8日で河口湖・箱根を中心とする富士神界の御神業に行って来ました。

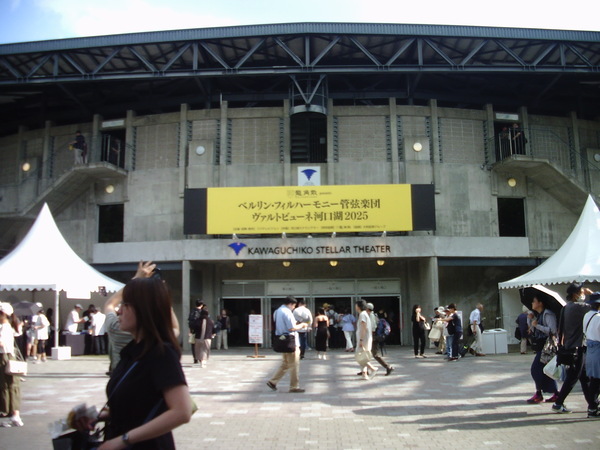

この中には、7月5日(土)6日(日)の2日間に亘って、河口湖ステラシアターで開催された、ベルリンフィル夏の恒例の野外コンサートであるベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」も含まれています。

ベルリンフィル夏の恒例の野外コンサートである「ベルリンフィルヴァルトビューネ」が、ベルリンフィルの長い歴史において初めて、今年ドイツ以外の海外で開催されることが決まり、その会場がなんと、東洋の「日出づる神国」日本の象徴である霊峰富士のお膝元、富士吉田の河口湖ステラシアター(3000人収容)で行われることになりました。

しかも、公式スポンサーは龍角散となっています。

私は、このことを昨年知った時に、すぐに7月5日(土)6日(日)の2日間のベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」参加を決めると共に、7月1日の北口本宮浅間神社での参拝と御祈祷も決めて、6月30日の夏越大祓の日からの1週間余りに及ぶ御神業を計画しました。

・

・

・

・

・

・

何故なら、7月1日に、北口本宮浅間神社に参拝して、竜宮音秘としての正式参拝として御祈祷を受ける必要があることが、神界からのメッセージとしてすぐにピンと来たからなのです。

今年7月1日、東洋の「日出づる神国」日本の象徴である霊峰富士山開きの日、そして日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日の目出度き日、新作CD『三千世界一度に開く梅の花』『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(各10曲収録)を、2枚同時リリース致しました!

これは、有史以来数千年の人類史において、極めて目出度く晴れがましい御神事となります!

詳細につきましては、7月1日のブログをぜひご参照下さい!

『令和7年(西暦2025年)7月1日、日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日の目出度き日の本日7月1日、新作CD『三千世界一度に開く梅の花』『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(各10曲収録)、2枚同時リリース致しました!』

新作CD『三千世界一度に開く梅の花』『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(各10曲収録)が2枚同時リリースされた7月1日、霊峰富士山開きの日に、北口本宮浅間神社に参拝して、竜宮音秘としての御祈祷を受け、神界への御報告をする必要があることがすぐに分かったからなのです。

全国に数千社ある浅間神社の総本宮は、静岡県富士宮市に鎮座する富士山本宮浅間大社であり、ある意味においては表側の役割でもありますが、富士神界の裏側を担っているもう一つの重要な浅間神社が、山梨県富士吉田市に鎮座する北口本宮浅間神社になります。

日本の象徴である霊峰富士は、静岡県と山梨県にまたがる霊峰であり、毎年2月23日を「富士山の日」として、静岡県と山梨県が県の条例で定めています。

2(ふ)2(じ)3(さん)

富士神界の表側を担う役割である静岡県富士宮市の富士山本宮浅間大社と、富士神界の裏側を担う役割である山梨県富士吉田市の北口本宮浅間神社は、ある意味においてはセットであり、この二社を中心として、富士神界が守られています。

私は、昨年令和6年(2024年)7月1日、静岡県富士宮市の富士山本宮浅間大社に参拝して、竜宮音秘としての正式参拝として御祈祷を受け、今年7月1日に、新作CD『三千世界一度に開く梅の花』『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(各10曲収録)2枚同時リリースさせていただくことを、あらかじめ神界へご報告をして、決意表明させていただいておりました!

その時の4泊5日に亘る静岡県の御神業については、過去記事もぜひご参照いただければ幸いです。

『富士山本宮浅間大社を中心とした、静岡県の聖地(三嶋大社、来宮神社、伊豆山神社、走り湯、初島等)に巡礼して来ました!』

そして、今年7月1日に、山梨県富士吉田市の北口本宮浅間神社に参拝して、竜宮音秘としての正式参拝として御祈祷を受け、新作CD『三千世界一度に開く梅の花』『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』(各10曲収録)2枚同時リリースさせていただいたことを神界へご報告させていただき、感謝・御礼をお伝えして、御神事を無事成就全うすることが出来ました!

北口本宮浅間神社を中心とする河口湖周辺への御神業は、以前は何度も行っていましたが、今回は十数年ぶりであり、同じく十数年ぶりとなる箱根への御神業も併せて日程に組み込むことにしました。

箱根へは十数年ぶりとなりますが、以前は数十回参拝させていただいた想い入れの深い聖地であり、ある意味においては、竜宮音秘の出発点・原点とも言える、とてもご縁の深い聖地になります。

箱根神社を始めとする箱根という聖地を初めて訪れたのは、ちょうど30年前の1995年秋のことであり、白山菊理媛(ハクサンククリヒメ)と関係が深い重陽の節句である9月9日頃だったと記憶しています。

その時、箱根芦ノ湖で九頭龍の存在を実感するような神秘体験をしたことがきっかけで、その後、足しげく箱根に参拝するようになりました。

その時は横浜に住んでいたので、車があれば割と便利に箱根まで行くことが出来たこともあり、毎年箱根に参拝して、十数年の間に数十回訪れることになった、とてもご縁の深い聖地になります。

今回、十数年ぶりに箱根に参拝して、箱根神社でも竜宮音秘としての正式参拝として御祈祷を受けることにしました。

箱根では2泊することにして、竜宮音秘の名前と通じるところがある、芦ノ湖湖畔の老舗旅館である「龍宮殿」に宿泊することにしました。

7泊8日に亘る、河口湖・箱根を中心とする富士神界への御神業を無事成就全うすることが出来、とても良かったと思います。

今回の8日間に及ぶ御神業は、下記の日程で行いました。

6月30日 夏越大祓の日

河口湖に向けて出発。河口湖で2泊

7月1日 北口本宮浅間神社に参拝して、竜宮音秘としての御祈祷。

新屋山神社と奥宮参拝

7月2日 チェックアウト後、富士急ハイランドの「FUJIYAMAタワー」へ。

雲一つ無い見事な霊峰富士の雄姿を堪能後、箱根へ。

箱根芦ノ湖湖畔の老舗旅館「龍宮殿」に2泊

7月3日 箱根神社に参拝して、竜宮音秘としての御祈祷。

芦ノ湖湖畔の九頭龍神社(本宮)

駒ヶ岳山頂の箱根神社元宮

7月4日 「龍宮殿」チェックアウト後、芦ノ湖遊覧船の周遊70分コースで、

芦ノ湖と箱根のエネルギーを堪能。

河口湖に向かう途中、箱根仙石原の公時神社に参拝。

公時神社の御祭神は、昔話に登場する「金太郎」こと坂田金時。

河口湖に3泊

7月5日 河口湖周辺の聖地への御神業

(産屋ヶ崎神社・河口浅間神社・富士御室浅間神社)

17時30分から、ベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」1日目

会場は、河口湖ステラシアター(3000人収容)

7月6日 河口湖遊覧船「天晴」とロープウェイで河口湖のエネルギーを堪能。

15時から、ベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」2日目

7月7日(七夕) 帰宅

・

・

・

・

・

・

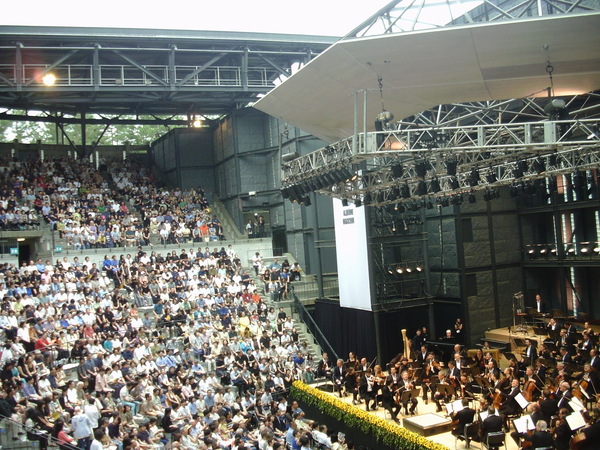

私がベルリンフィルの来日公演を聴いたのは、今回が2度目になります。

最初に聴いたのは、30年以上前になりますが、「楽団の帝王」と呼ばれたヘルベルト・フォン・カラヤンの来日公演を、東京で2回聴くことが出来ました。

その時、世界的バイオリニストのアンネ・ゾフィ・ムターもソリストとして同行しており、当時はまだ10代の若さでしたが、ベートーベンのバイオリン協奏曲を聴くことが出来ました。

私が聴いたもう1回のコンサートの演目は、ベートーベンの交響曲第6番「田園」と第5番「運命」でした。

その日は、アンネ・ゾフィ・ムターの出演日ではありませんので、客席で聴いている姿を発見し、休憩時間にプログラムを持って行ってサインしてもらったのも、若き日の楽しい思い出の一つです。

今回のベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」の指揮者は、南米ベネズエラ出身のグスターボ・ドゥダメルであり、オールラテンプログラムでした。

2日間とも同じプログラムなので、どちらか1日行けば良いことなのですが、私は御神業を最善の形にしたいと考えていることと、またと無い機会でもあったので、2日間とも参加することにしました。

そのおかげで、2日間、ベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」を堪能出来て良かったと思います。

今回初めて、会場となった河口湖ステラシアターに行きましたが、何かのコンサートを聴きにわざわざ河口湖ステラシアターまで行くのは、おそらく今回が最初で最後になると思います。

今度、河口湖ステラシアターに行く時は、観客としてではなく、主催者・出演者・ヴォーカリストとして行きたいと思います!

いずれ時機を見て、ライブコンサートも精力的に行っていきたいと考えていますので、霊峰富士のお膝元である河口湖ステラシアターでも、いずれライブコンサートを開催したいと考えています!

加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と山代温泉等への御神業に行って来ました!

3月3日から4泊5日で、加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と山代温泉等への御神業の旅に行って来ました。

桃の節句であるひな祭りの3月3日を出発日として、まず最初に加賀の国一宮・白山総本宮白山ひめ神社での参拝と御祈祷をスタートとして、最終日の3月7日には、山代温泉をチェックアウト後、加賀の国二宮・菅生石部神社にも参拝する形での5日間の旅となりました。

今回の旅の大きな目的は、新曲創りであり、山代温泉に3泊して、新曲を完成させることが出来ました。

山代温泉にはまだ宿泊したことが無かったので、新曲創りの場所として選ぶことにして、星野リゾート「界 加賀」に3泊して、素晴らしい新曲を完成させることが出来ました!

今回完成した新曲は、いずれCDに収録してリリース致しますので、どうぞ楽しみにしていただければ幸いです。

・

・

・

・

・

・

そして、今回の旅のもう一つの目的が、九谷焼の大きな金鯱を入手することであり、表面が純金で塗られた、高さ50センチ弱もある見事な金鯱であり、九谷焼では現在ほぼ入手出来ない大変貴重な縁起物になります。

昨年11月11日から4泊5日で、加賀の聖地への御神業に出かけ、その時は、金沢辰口温泉に初めて滞在し、4泊して新曲の作詞・作曲に取り組み、素晴らしい新曲が完成したのですが、チェックアウト後に初めて、辰口温泉から車でそう遠くない九谷陶芸村に行き、何点か縁起物を購入して、九谷焼とのご縁が始まりました。

その時、九谷陶芸村のショップを一通り見た中で、一際目を引いたのが、高さ50センチ近くもある、大きな金鯱でした。

表面は純金を溶かして塗られており、1個に使われている純金の金額だけでもとても高価な大変貴重な縁起物であり、元々2個で対(ペア)になっていたうちの片方は以前どなたかが購入されており、片方だけが残っていました。

その時は、先を急いでいる上、高価なものでもあったので、即決するという感じではなく、意識には入れておいたのですが、今回、また改めて加賀の聖地への5日間の御神業に出かけるに際し、必ず確保して入手したいと思い、日程が決まってからすぐに電話を入れて、購入する予約を入れて確保しておきました。

昨年11月に九谷陶芸村の全ショップを一通り見学して、唯一の金鯱を無事入手出来たと喜んでいたのですが、さらに大きな驚きと祝福が用意されていました!

・

・

・

・

・

・

なんと、同じように大変貴重な九谷焼の金鯱が対(ペア)で人知れず残されていることが分かり、交渉の末に、お得な価格で分けていただけることになりました。

この対(ペア)の金鯱も、表面に純金が塗られており、やはり高さ50センチ弱もある、見事な九谷焼の金鯱になります!

昨年11月に九谷陶芸村のショップを一通り見て回った時には、金鯱は片方1個だけ残っているものしか無かったのですが、今回、対(ペア)になった金鯱が人知れず温存されているのを知ることが出来、交渉の末に何とか入手させていただくことが出来ました。

誰にも見られず触れられないままで、大変貴重な宝物・縁起物が数年間温存される形になっていた訳で、まさに今回、このタイミングで私の元に来ることがあらかじめ決まっていたとしか言いようが無い幸運に恵まれました。

近年、金の価格が大きく値上がりしてきていますが、高騰を続ける金価格だけではなく、純金を全表面に塗る技術的な難しさ等も相まって、高さ50センチ近い九谷焼の金鯱を対(ペア)で手に入れることはまずもって難しく、自分で陶芸家の先生に特注でもする以外には、方法が無いのではないかと思います。

対(ペア)になっている2個の金鯱に加えて、片方が売れてしまって1個だけ残っていたものも合わせて、純金が表面に塗られた高さ50センチ近い九谷焼の金鯱が、3個も私の元にやって来てくれることになりました!

大変貴重な宝物・縁起物であり、一生大切にして、我が家の家宝にしていきたいと思います。

・

・

・

・

・

・

九谷焼を最初に始めた人物は、斎田道開という方ですが、九谷焼の陶芸の祖先という意味で、「陶祖神社」に御祭神として祀られています。

九谷陶芸村の近くに狭野神社という神社がありますが、その中の一角に摂社陶祖神社が設けられており、九谷焼を最初に始めた人物である斎田道開が祀られており、境内の別の場所には斎田道開のお墓もあります。

前回は時間の都合で参拝出来なかったのですが、今回は、狭野神社と摂社陶祖神社に参拝させていただき、斎田道開のお墓にもご挨拶することが出来ました。

今回、九谷焼の純金が塗られた大きな金鯱が、計3個も入手出来たことで、九谷焼との深いご縁を改めて感じることが出来、陶祖である斎田道開への感謝の念をいっそう新たにすることになりました。

なお、石川・加賀への御神業は、昨年4月と11月にもそれぞれ4泊5日の日程で行っていますので、そちらの過去記事もぜひご参照下さい。

日本三霊山の一つである白山を守護されている白山菊理媛(はくさんくくりひめ)の働きについても記してあり、今回訪れた加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)に関する説明も書かれています。

今回のブログ記事では書きませんが、とても大切なことですので、ぜひ過去記事をご参照いただき、白山菊理媛(はくさんくくりひめ)の働きについてご理解いただければ幸いです。

『加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と金沢の奥座敷・辰口温泉に旅をして来ました!』

『石川県の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社など)と山中温泉を旅して来ました!』

・

・

・

・

・

・

今回の加賀・石川県への御神業は、下記の日程で行いました。

☆3月3日(月)桃の節句・ひな祭り

白山ひめ神社への参拝と御祈祷、境内の和田屋にて昼食、金劔宮

金沢辰口温泉 たがわ龍泉閣に1泊

☆3月4日

集福寺 九谷陶芸村、狭野神社と摂社陶祖神社

山代温泉 星野リゾート「界 加賀」に3泊

☆3月5日 山代温泉

「界 加賀」にて新曲創り 服部神社と薬王院

☆3月6日 山代温泉

「界 加賀」にて新曲創り 素晴らしい新曲の完成!

北大路魯山人寓居跡

☆3月7日

加賀の国二宮・菅生石部神社、安宅住吉神社

・

・

・

・

・

・

私が九谷焼の純金が塗られた見事な金鯱に強い関心を持ったのには、実は深い訳があります!

「尾張名古屋は城で持つ」と言われますが、尾張名古屋を代表する名古屋城の天守閣に聳え立つのが、ご存じ金鯱になります。

また、七福神の恵比寿様は、片手に釣竿を抱え、もう片方に赤い大きな鯛を抱えておられますので、一般的には大漁漁業・商売繁盛の神様として祀られていますが、それは二義的な解釈にしか過ぎません。

御魂を釣り上げるのが、神界における恵比寿の働きであり、釣り上げられた御魂の象徴が、赤い大きな鯛になります。

『古事記』の神話の中で、山幸彦として知られる彦火火出見命(火遠理命)が、亡くした釣針を探しに竜宮城の中に入って行き、竜宮乙姫と出会って結ばれた後に、赤い大きな鯛の喉に、亡くした釣針があったのを見つけることになります。

赤い大きな鯛の喉に、亡くした釣針があったのを見つけた後、山幸彦は竜宮城から帰還することになりますが、その時、海神から、二つの神聖な珠を贈物としてもらい、水を支配する霊力を手に入れます。

『古事記』の神話の中でも最も美しいストーリーともされている、山幸彦の竜宮城からの帰還のストーリーの中に、神界における恵比寿の働きが、とても象徴的に描かれています。

彦火火出見命(火遠理命)こと山幸彦は、恵比寿様でもあります。

天橋立の元伊勢・籠神社の本殿隣には摂社恵美須社があり、彦火火出見命(山幸彦)が恵比寿様として祀られていますが、流石だと思います。

彦火火出見命(火遠理命)こと山幸彦は、恵比寿様でもあります。

このことに関しては、今年7月1日に2枚同時リリースする新作CD(各10曲収録)の中の1枚で、全10曲全てが神界の神計りに関する楽曲を収録したCDの中の1曲でも歌われていますので、ぜひ楽しみにお聴きいただければ幸いです!

また、過去記事もぜひご参照下さい。

『山幸彦こと彦火火出見命(ヒコホホデミノミコト)は恵比寿様』

そして、恵比寿様が釣り上げた赤い大きな鯛の象徴として、名古屋城の天守閣に聳え立つのが、金鯱になります。

神界の最後の仕組みである「尾張(終わり)の仕組み」の象徴として、神界から「型示し」として出されているのが、尾張名古屋を代表する名古屋城の天守閣に聳える金鯱なのです。

2008年1月4日、出雲の松江市美保関沖の日本海で、黄金色に輝く大きな真鯛が定置網にかかり、翌日、恵比寿様総本宮美保神社に奉納され、地元の山陰中央新報にも載ったことがあります。

私も写真を見ましたが、体長80センチ、重さ9.4キロもある大きな黄金色の真鯛であり、私は事前に神界からの神示で知ってはいたのですが、本当に見事な黄金の真鯛でした。

これは、恵比寿様が釣り上げた赤い大きな鯛が象徴している御魂の輝きの象徴として、神界からの「型示し」として出された黄金の鯛になります。

そして、黄金の鯛の象徴としての「型示し」として、神界の最後の仕組みである「尾張(終わり)の仕組み」の象徴として、神界から「型示し」として出されているのが、尾張名古屋を代表する名古屋城の天守閣に聳える金鯱なのです。

神界の最後の仕組みである「尾張(終わり)の仕組み」の御神業を、2022年3月と、昨年2024年3月にそれぞれ数日間行いましたので、ぜひ過去記事もご参照いただければ幸いです。

そして、今年3月の下旬に、神界の最後の仕組みである「尾張(終わり)の仕組み」の御神業に4日間、尾張名古屋に行って来ます。

今回の御神業によって、神界の最後の仕組みである「尾張(終わり)の仕組み」の御神業は、ひとまず完結する形になります。

何故なら、今年7月1日に2枚同時リリースされるうちの1枚のCDは、全10曲全てが神界の神計りに関する楽曲であり、その中の数曲が、神界の最後の仕組みである「尾張(終わり)の仕組み」としてまとめられているからなのです。

今年7月1日にリリースされる新作CD2枚(各10曲収録)をぜひお楽しみにしていただくと共に、過去記事もぜひご参照いただければ幸いです。

『「尾張(終わり)の仕組み」の御神業として、名古屋の聖地(真清田神社、熱田神宮、白鳥御陵、尾張戸神社、名古屋城など)に行って来ました!』

『尾張名古屋の聖地を旅して来ました!(熱田神宮と白鳥御陵、真清田神社、東谷山山頂・尾張戸神社、豊川稲荷、名古屋城)』

今年令和7年(西暦2025年)7月1日、東洋の「日出づる神国」日本の象徴である霊峰富士山開きの日、そして日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日の目出度き日、新作CD(各10曲収録)2枚同時リリース致します!

有史以来数千年の人類史において、他に類を見ない、特別な役割を持った20曲の楽曲が、地球の黄金時代の扉を開く役割を担って世に出されることになりますので、どうぞ楽しみにしていただければ幸いです!

加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と金沢の奥座敷・辰口温泉に旅をして来ました!

加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と金沢の奥座敷・辰口温泉に、4泊5日の旅をして来ました。

今回の主な目的は、新曲の作詞・作曲であり、金沢の奥座敷とされる辰口温泉を初めて訪れて4泊して、素晴らしい新曲を完成させることが出来ました。

新曲の作詞・作曲がメインの旅ではありましたが、加賀の聖地への御神業も重要な旅となっており、11月11日(月)、1が4つ重なる目出度い始まりの日を出発日と決めて、4泊5日の加賀への御神業を無事成就することが出来ました。

5日間にわたる御神業を無事成就した翌朝の16日朝6時頃満月を迎えるタイミングの時でもあり、今回の旅で作詞・作曲して完成した楽曲の素晴らしさとも相まって、とても有意義な素晴らしい御神業となりました。

今回完成した新曲は、いずれCDに収録してリリース致しますので、どうぞ楽しみにしていただければ幸いです!

辰年の今年令和6年(2024年)11月1日、竜宮音秘としてのファーストアルバム(第1作)となる、CD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)をリリース致しました!

(大和富士からは4作目)

1が3つ重なる目出度い始まりの日である11月1日に、竜宮音秘としてのファーストアルバム(第1作)となる、CD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)がリリースされる運びとなった流れを受けて、辰口温泉での新曲の作詞・作曲とセットにした形での、加賀の聖地への御神業の旅を組むことになりました。

辰口温泉は、金沢の奥座敷ともされており、「たがわ龍泉閣」という老舗旅館がありますので、辰年の今年にふさわしく"辰(竜・龍)尽くし"の素晴らしい御神業を成就することが出来ました。

「たがわ龍泉閣」には、名物の「たんぼの湯」という野性味あふれる露天風呂があり、ここでリフレッシュしながら、素晴らしい新曲を作詞・作曲して完成させることが出来ました。

辰口温泉の近くには、九谷焼の九谷陶芸村がありますので、チェックアウト後に加賀国二宮・菅生石部神社へ向かう途中で初めて訪れ、美術館などを鑑賞した後、九谷焼のお店を見て回り、竜(龍)・ドラゴンや鯛などの目出度い縁起物もいくつか手に入れることが出来ました。

部屋に飾ってから毎日見ていると、部屋がとても生き生きとしてくるような感じがあり、DRAGON九谷の器で飲むビールもおいしく感じられ、今回初めて九谷陶芸村を訪れて、竜(龍)・ドラゴンや鯛などの目出度い縁起物も買ってくることが出来たのも、良かったと感じています。

また、白山ひめ神社境内の隣には、和田屋さんという宿泊も出来る高級料理屋がありますが、今回初めて昼食も堪能し、いわゆるジビエ料理も楽しむことが出来ました。

和田屋さんで食事をしてみようと思ったきっかけは、先日NHK番組のEテレで、草刈正雄さんの「美の壺」という番組の中で和田屋さんが取り上げられており、本格的な囲炉裏で天然の鮎や岩魚をじっくりと焼く場面があり、一度体験してみたいと思ったのがきっかけになります。

今回は季節柄、鮎ではなく岩魚でしたが、産卵期を迎えた天然の子持ちの岩魚が、じっくりと囲炉裏で焼きあがった味は、初めての体験であり、とてもおいしく感じられました。

これからは、白山ひめ神社参拝時は必ず和田屋さんで食事をしたいと考えていますので、毎年美味しいジビエ料理を楽しめることになりそうです。

今回の加賀の御神業でも訪れた聖地(白山ひめ神社、金劔宮、菅生石部神社、安宅住吉神社)については、今年4月にも山中温泉とセットの旅で参拝してブログに書いてありますので、その時の過去記事をご参照いただければ幸いです。

『石川県の聖地(白山ひめ神社、金劔宮、菅生石部神社、安宅住吉神社など)と山中温泉を旅して来ました!』

ただ、大事なことですので、ここでももう一度、日本三霊山・白山と、白山総本宮・白山ひめ神社に祀られている白山菊理媛(はくさんくくりひめ)の働きについて書いておきたいと思います。

白山ひめ神社白山奥宮

白山ひめ神社白山奥宮

・

・

・

・

・

・

白山総本宮白山ひめ神社は、日本三霊山の白山を守護されている総本宮であり、北陸鎮護の大社であり、加賀国一宮でもあります。

御祭神は、白山ひめ大神(白山菊理媛尊)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。

菊理媛(くくりひめ)の御神名の「くくり」には、締めくくる、とか、まとめる、という意味がありますが、「肚をくくる」という意味も含まれています。

東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れに向けて、白山菊理媛(くくりひめ)の働きが本格化する時を迎えています。

そして、白山菊理媛(くくりひめ)は、神界における「一厘の仕組み」「最後の一厘」と深く密接に関わっています。

99歳のことを白寿といいますが、「白」には「九九」という意味があります。

そして「百」には、「神」という意味があります。

「白」(九九)の上に「一」を加えると「百」(=神)になりますが、白(九九)から百(100=神)に至る最後の「一」(1)の部分が「最後の一厘」であり、神界における「一厘の仕組み」になります。

白山菊理媛(くくりひめ)は、白山九九理(くくりひめ)なので、白(九九)から百(100=神)に至る「最後の一厘」と深く密接に関わっています。

白(九九)から百(100=神)に至る「最後の一厘」では、「肚をくくる」ことが求められます。

あと10年位、西暦2030年代の半ば頃に、東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れの時を迎えることになりますので、白山菊理媛(くくりひめ)の働きが本格化する時を迎えており、私たち大和民族である日本人一人ひとりが「肚をくくる」ことが求められています。

・

・

・

・

・

・

11月11日(月) 白山ひめ神社、境内の和田屋さんで昼食、金劔宮

辰口温泉「たがわ龍泉閣」に4泊

11月12日(火) 新曲の作詞・作曲

11月13日(水) 新曲の作詞・作曲

11月14日(木) 新曲の作詞・作曲(素晴らしい新曲の完成!)

11月15日(金) 九谷陶芸村、菅生石部神社、安宅住吉神社

菅生石部神社

菅生石部神社

安宅住吉神社は、全国で唯一、「難関突破」のお守りがあるとされています。

安宅住吉神社は、全国で唯一、「難関突破」のお守りがあるとされています。

5日間にわたる加賀の聖地への御神業を、安宅住吉神社で「難関突破」の決意表明を神界にお誓いして締めくくりとさせていただきました。

富士山本宮浅間大社を中心とした、静岡県の聖地(三嶋大社、来宮神社、伊豆山神社、走り湯、初島等)に巡礼して来ました!

富士山本宮浅間大社を中心に、静岡県の聖地に4泊5日で御神業に行って来ました。

今回の御神業の一番の目的は、日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日の目出度き日である7月1日に合わせて、富士山本宮浅間大社で竜宮音秘の名前で神楽祈祷を受けることにありました。

東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本の象徴である霊峰富士を守護されている総本宮である富士山本宮浅間大社で、7月1日の日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日に合わせて、竜宮音秘の名前で神楽祈祷を受けて、神界への御報告をする時期を迎えたと感じ、それに合わせて、前日6月30日の夏越大祓の日から4泊5日で静岡県の聖地に巡礼してきました。

7月1日の朝、富士山本宮浅間大社で、竜宮音秘の名前で神楽祈祷を受けた後はすぐに熱海に向かい、熱海で3泊して、熱海の聖地に巡礼しました。

今回の御神業の日程調整をして意識を合わせていた時に、ちょうどピッタリの新曲も1〜2日で完成しましたので、いずれCDに収録しますので、楽しみにしていただければ幸いです。

新曲の内容は、源氏を再興して鎌倉幕府を開いた源頼朝が厚く崇敬した鶴岡八幡宮と八幡大神の働きについて、白旗(源氏)と赤旗(平氏)に分かれて戦った源平合戦とはどういう神計りの中で行われたものなのか、紅白が意味するものと日本の国旗「日の丸」の関係、そして「日の丸」の紅白と、神道の一霊四魂の和魂と荒魂の関係、紅白と桜、日本の象徴・霊峰富士の守り神である木花佐久夜比売の関係などについて解説したとても奥深い内容の大曲であり、竜宮音秘にしか作詞・作曲出来ない、まさに竜宮音秘ワールドの魅力満載の曲となっています。

若き日に伊豆に配流されていた源頼朝が源氏再興・平家打倒を決意したのは、熱海にある日本三大古泉・走り湯に入っていた時であり、源頼朝は熱海とは深い関係があります。

・

・

・

・

・

・

今回久しぶりに熱海に滞在して改めて感じましたが、熱海はやはり特別な磁場を持ったすごい土地であると思います。

熱海は「熱い海」と書きますが、日本の象徴である霊峰富士のエネルギーが、箱根から岩戸山・十国峠などを通って太平洋に急激に流れ込む場所に位置しており、かなり急斜面・急坂が多く、エネルギーが凝縮されて満ち満ちている感じがします。

熱海は東京の奥の院とか、東京の奥座敷と言われたりすることがありますが、やはりそれだけの磁場エネルギーを持った土地柄だと思います。

日本で最初に公衆電話が出来て市外通話が可能になったのは、熱海が最初であり、湯前神社そばの大湯間欠泉の横に、わが国最初の公衆電話ボックスが今でも残っています。

東京の奥の院とも言われる熱海には、昔から東京からの著名人も多く静養に来ていた為、東京と頻繁に連絡を取る必要があったので、わが国最初の公衆電話ボックスが熱海に出来て、市外通話が可能になったとのことです。

・

・

・

・

・

・

7月1日の朝、富士山本宮浅間大社で竜宮音秘の名前で神楽祈祷を受けてからすぐに熱海に入り、来宮神社・明水神社・みそぎの瀧社・湯前神社参拝を終えて、熱海のホテルの駐車場に着いた時、初島方面にきれいな「虹」が出ており、まさに天の祝福を受けたような至福のひと時を味わうことが出来ました!

ちょうど熱海港から初島に向かう初島フェリーのイルドバカンス号が初島に向かっている上空に「虹」が表れており、とても美しくすがすがしい感じがしました。

「虹」というのは、単に美しい自然現象というだけではなく、神(天界)との契約に関わる、特別な意味があります!

旧約聖書『創世記』の中に、「ノアの箱舟と大洪水」の話がありますが、そのことが書かれている『創世記』の「洪水」の次の章が「祝福と契約」であり、その中に、「虹」とは何を意味するのかが書かれています。

大洪水によって、一度は地上の全生命を滅ぼした神(ヤーウェ)が、「ノアの箱舟」によって救われたノアたち人間に、もう2度と大洪水によって地上の生命を滅ぼすことはしないと誓い、その「契約のしるし」として、雲の中に「虹」を置くということが「祝福と契約」の章に書かれています。

「ノアの箱舟と大洪水」の話は本当にあった実話であり、全人類が知っておくべきとても大切なことですので、まだこのことを御存知でない方は、旧約聖書『創世記』の「洪水」と次の章「祝福と契約」をぜひお読みいただくことをお勧め致します。

また、このことに関しては、私の著書の中でも詳しく解説していますので、まだお読みでない方は、ぜひ、下記の2冊もお読みいただくことを、強くお勧め致します!

『花咲く都・黄金文明』(竜宮音秘)

『大宇宙意識(無限)と異星人エロヒム』(竜宮音秘)

また、私の楽曲の中で使われている「虹」という歌詞は、全て、単に美しい自然現象としての言葉ではなく、神(天界)との契約に関わる特別な意味での「虹」として使われています!

大和富士のセカンドアルバムであるCD「虹の輝く世界へ」のタイトル曲もそうですし、近くリリースされる竜宮音秘のファーストアルバムとなるCD「光り輝く道を歩いて行こう」9曲目の「虹の輝く世界へと、駆け抜けて行こう」もそういう深い意味で使われています。

今後、私の楽曲をお聴きいただいた時、「虹」という歌詞が使われていた場合は、神(天界)との契約に関わる特別な意味での「虹」として使われているのだということを御承知おきいただければ幸いです。

ですので、7月1日の御神業を無事終えて熱海のホテルの駐車場に着いた時、初島方面にきれいな「虹」が出ていたのは、とても大きな天界(神)からの祝福だと感じました。

伊豆半島東方沖に位置する初島は、かつて私が深いご縁をいただいて何度も通った思い出の聖地であり、今回の熱海での3泊に際しては、初島がよく見える特別室を予約して、初島のエネルギーを思い切り堪能してきました。

・

・

・

・

・

・

今回の4泊5日での静岡県の聖地巡礼の御神業は以下の日程で行いました。

1日目 6月30日(夏越大祓の日)

三嶋大社

2日目 7月1日(日本三霊山である富士山・立山・白山山開きの日)

富士山本宮浅間大社で竜宮音秘の名前で神楽祈祷

熱海(来宮神社、明水神社、みそぎの瀧社、湯前神社)

3日目 7月2日

日本三大古泉・走り湯と走り湯神社 伊豆山神社と伊豆山神社本宮神社

4日目 7月3日

初島

5日目 帰宅

・

・

・

・

・

・

三嶋大社には、かつて何度も参拝しましたが、今回は十数年ぶりとなります。

三嶋大社が持つ格式の高い趣が、なかなか良いといつも感じます。

三嶋大社は、日本の象徴である霊峰富士と深く密接につながっており、「富士と三嶋は二つで一つ」と神界から伝えられています。

ちょうどこの日は夏越大祓の日であり、午後2時から夏越大祓の御神事が神職の方々によって執り行われていました。

三嶋大社参拝後は、富士山本宮浅間大社が鎮座されている富士宮市に向かい、市内のホテルで1泊しました。

・

・

・

・

・

・

日本の象徴である霊峰富士をお守りされている全国の浅間神社の総本宮が、富士宮市に鎮座する富士山本宮浅間大社になります。

富士山の8合目から上は、富士山本宮浅間大社の社領地とされています。

御祭神は霊峰富士の守り神である木花佐久夜比売になります。

木花佐久夜比売の働きは、桜に象徴されています。

赤と白を混ぜ合わせると桜色・ピンクになりますが、紅白を併せ持った働きが、日本の象徴である霊峰富士の守り神・木花佐久夜比売と桜に象徴されています。

紅白は日章旗「日の丸」にも象徴されており、中心の赤玉が神道の一霊四魂の和魂に当たり、女性原理である「愛」を表しています。

赤玉を背後から包み込む白玉が、神道の一霊四魂の荒魂に当たり、男性原理である「力」を表しています。

神の本質の働きである「愛」(女性原理)と「力」(男性原理)、「力に裏打ちされた愛」が、日本の国旗である「日の丸」に象徴されており、「愛」(女性原理)と「力」(男性原理)を併せ持った働き、紅白を併せ持った働きが、赤と白を混ぜ合わせた桜色・ピンクとして、日本人が大好きな桜と木花佐久夜比売の働きに表されています。

日本の象徴・霊峰富士は、二元性が統合された姿を象徴しています。

私たち日本人が大好きな、霊峰富士と桜に、富士の守り神である木花佐久夜比売の働きが象徴されています。

富士山本宮浅間大社には、かつて何度も参拝させていただきましたが、今回は十数年ぶりの参拝であり、7月1日の日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日の目出度き日に合わせて、竜宮音秘の名前で神楽祈祷を無事成就させていただくことが出来ました。

これにより、東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れの成就・実現に向けて、神界の神計りが新たなステージを迎える運びとなりました。

・

・

・

・

・

・

7月1日、朝、富士山本宮浅間大社での神楽祈祷を無事成就させていただいた後は、すぐに熱海に向かい、昼過ぎから午後の時間は、来宮神社を中心とした御神業を行いました。

来宮神社は、古くから来宮大明神と称し、熱海郷の地主神とされており、来福・縁起の神として、古くから信仰されています。

樹齢2千年を越える大楠の御神木は、全国2位の樹齢とも認定されており、来宮神社の名物ともなっています。

来宮神社は古くから、いわゆるパワースポットとして知られていましたが、最近ではとてもおしゃれな感じにリニューアルされており、かなり人気が高まっているようです。

私はかつて来宮神社にとても深いご縁があり、足しげく何度も通っていた時期がありますが、十数年前のことでもあり、それほど派手な印象はありませんでした。

前回参拝したのが、確か2016年5月で、ちょうど伊勢志摩サミットが開催されていた記憶がありますが、その時はまだ以前とそれ程変わってはいない感じでした。

今回、数年ぶりの参拝に合わせて、インターネットの情報なども見ていた所、とても美しいPR動画が作成されてYouTubeにも配信されていたので、時代の変化に少々驚いた感じもあります。

リニューアルされて少しにぎやかで派手な感じにはなりましたが、元々来宮神社が持っているエネルギーは、昔も今も変わらずに健在であるように感じました。

来宮神社の横に糸川という小さな川が流れていますが、糸川を数分上に上った所に、明水神社というとても小さな神社があります。

そこからさらに数分、糸川を上がった所に、みそぎの瀧社という小さなお社があり、源頼朝にも縁のある場所とされています。

来宮神社を少し海側に下り、熱海市役所などがある近くに、湯前神社があり、我が国有数の温泉地である熱海温泉の発祥の地ともされています。

湯前神社で手を洗う手水鉢には、かつては温泉が流れていましたが、今回参拝時には、温泉は流れていませんでした。

前回2016年参拝時には、まだ温泉が流れていた記憶がありますが、少し残念です。

湯前神社のすぐ近くに大湯間欠泉があり、毎日定期的に温泉が噴出されています。

大湯間欠泉の横にある公衆電話ボックスが、日本最初の公衆電話であり、我が国で初めて市外通話が可能となった電話ボックスになります。

湯前神社参拝を終えて、7月1日の御神業を無事終えて、熱海のホテルの駐車場に車を停めた時、初島方面に見事な「虹」が表れたのは、前記した通りです。

・

・

・

・

・

・

御神業3日目は、日本三大古泉・走り湯と走り湯神社、伊豆山神社、伊豆山神社本宮神社への御神業を行いました。

これらの聖地は、霊ラインでつながっていますので、全部合わせて一つの御神業ともなります。

日本三大古泉・走り湯は、有馬温泉・道後温泉と並んで日本三大古泉とされており、熱海の東側海岸の傍にあります。

洞窟内に源泉が湧き出ており、源泉横に走り湯神社があります。

かつて平家が栄華を極め、「平家にあらずんば人にあらず」とまで豪語していた頃、若き日の源氏の総大将である源頼朝は伊豆に配流されていましたが、ある時、走り湯に入っている時に、相模湾から日の出の太陽が昇るのを見て、源氏再興・平家打倒を決意したとされており、日本三大古泉・走り湯は、「出世開運の湯」とされています。

実は、今回初めて公表するのですが、私が大和富士のアーティスト名で2010年7月1日にファーストアルバムとなるCD「富士は晴れたり日本晴れ」(全10曲)をリリースすることになったのも、走り湯に入浴したことがきっかけとなっています。

2009年8月1日、日本三大古泉・走り湯源泉と走り湯神社に参拝した後、当時源泉すぐそばにあった温泉旅館に日帰り入浴して、屋上の展望露天風呂から相模湾を眺めていた時に、神界からのインスピレーションを受けたことがきっかけとなります。

翌年2010年7月1日、日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日の目出度き日に合わせて、「日本の新しい調べ・神響き 天岩戸開きの祝いの神楽歌」をCDとして世に出すようにとの神界からの啓示を受けたことにより、CD「富士は晴れたり日本晴れ」(全10曲)がリリースされて世に出される運びとなりました。

当時の私は、音楽を学んだことも無く、どうすれば作曲など出来るのかも分からず、「日本の新しい調べ・神響き 天岩戸開きの祝いの神楽歌」とはどのような音楽なのかも全く分かりませんでしたが、1〜2か月の間には、CD「富士は晴れたり日本晴れ」収録の全10曲も作詞・作曲することが出来、何とか短時間の間に形にして、翌年2010年7月1日、CD「富士は晴れたり日本晴れ」(全10曲)をリリースすることが出来ました。

CD「富士は晴れたり日本晴れ」(全10曲)リリースに合わせて、当ホームページも立ち上げることになり、ブログ機能も付けてブログも書くようになったことで、その後書籍出版の道が開けたり、個人セッションなどのコンサルティングも行うようになり、新たな展開が開けていきました。

あれから十数年、大和富士としてスタートした私の活動も新たなステージを迎え、竜宮音秘としての活動がこれから本格的に始まります!

今後、竜宮音秘のアーティスト名で二十数枚のCD(各10曲)をリリースする予定であり、二百数十曲におよぶ竜宮音秘の楽曲を世に送り出す予定でいます。

「竜宮音秘の調べ・神響き 天岩戸開きの祝いの神楽歌」は、地球の新しい時代に向けて、天界から地上界に降ろされた言霊(歌詞)と音霊(メロディー)で奏でられる音楽になります!

「竜宮音秘の調べ・神響き 天岩戸開きの祝いの神楽歌」を中心にして、これから多くの日本人が「天岩戸開きの舞踊り」を演じることになり、最終的に「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開きが成就・実現することになります!

今後、二百数十曲におよぶ竜宮音秘の音楽を中心とした活動が、日本人の意識変革を急速に推し進め、最終的に「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れの時を迎えることになるのです。

西暦2030年代の半ば頃、東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本から次世代の地球の新しい精神文明「花咲く都・黄金文明」が花開き、地球は黄金時代を迎えることになります!

キリスト教の世界で言われる「至福千年王国」のことでもあります。

とても楽しみですね!

まずは竜宮音秘のファーストアルバムとなるCD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)のリリースを楽しみにしていただければ幸いです!

・

・

・

・

・

・

走り湯源泉の横の走り湯神社を起点として、高い石段が837段上に続いており、石段を上り切った場所が、伊豆山神社の大鳥居になります。

伊豆山神社は、かつての昔は走湯権現と呼ばれていたこともありますが、走り湯神社と深い関係にあり、日本三大古泉・走り湯源泉横の走り湯神社に参拝して、高い石段を837段上ってから、伊豆山神社に参拝するのが、伊豆山神社の正式参拝となります。

私も十数年前に一度、伊豆山神社の正式参拝をしたことがありますが、伊豆山神社の本宮神社は、伊豆山神社からさらに岩戸山方面の山道を数十分上っていくことになりますので、走り湯神社から伊豆山神社、さらには本宮神社まで上って、また徒歩で下って来るのは、ほぼ半日掛かりであり、ちょっとしたハイキングでもありましたが、今となっては楽しい思い出であり、あの時、正式参拝しておいて良かったと思います。

・

・

・

・

・

・

伊豆山神社は、源頼朝とも関係の深い由緒ある古社になります。

走り湯に入っている時に、相模湾から日の出の太陽が昇るのを見て、源氏再興を決意した頼朝は、伊豆山神社にも参拝して、源氏再興・平家打倒を祈願しました。

若き日の頼朝が、後に妻となる北条政子と逢引した時に座っていた石が、「頼朝と政子の腰掛石」として今でも境内にあります。

その後、源氏を再興して鎌倉幕府を開いた源頼朝は、伊豆山神社を「関八州総鎮護」として崇めたとされています。

源氏を再興して鎌倉幕府を開いた源頼朝は、鎌倉の鶴岡八幡宮を厚く崇敬しましたが、箱根神社・伊豆山神社・三嶋大社も厚く崇敬して、「三社詣」も熱心に行いました。

伊豆山神社は、かなりの高台にありますので、境内から眺める熱海湾の景色は、なかなか風情があり、気持ちが良いです。

伊豆山神社本宮神社は、伊豆山神社からさらに数十分、岩戸山方面に山道を上った所にあり、途中に白山社や結明神社もあります。

伊豆山神社本宮神社まで行く人は少ないので、いつ行っても静かであり、シ〜ンとした神妙な御神気が漂っている感じがして、なかなか気持ちの良い聖地でもあります。

・

・

・

・

・

・

御神業の4日目は、初島となりました。

初島は、熱海市本土から南東に約10キロメートル離れた沖合にあり、熱海港から初島フェリーに乗って30分で行くことが出来ます。

初島は周囲約4キロメートルであり、1時間程で歩いて回ることが出来ます。

初島はとてもすごいエネルギーを持った聖地であり、伊豆山神社とも霊ラインでつながっています。

初島には、初木神社と竜神宮という2つの小さな神社がありますが、初木神社は伊豆山神社の境外摂社であり、初木神社の御祭神である初木姫は、伊豆山の男神である伊豆山彦と結ばれたとされており、二神が初めて逢った場所が、熱海市東側の国道に今でもある「逢初橋」だとも言われています。

初島にもう一つある神社である竜神宮には、かつての昔、海中から現れた神剣が祀られているとも言われています。

初島は、私がかつてお世話になった思い出の聖地であり、初島と竜宮城は、どこかでつながっている感じがします。

私が2010年7月1日、大和富士のアーティスト名でリリースすることになったファーストアルバムのCD「富士は晴れたり日本晴れ」の6曲目に「竜宮の乙姫からの贈物」という曲がありますが、その曲の間奏で流れているメロディーは、私が初島の海岸沿いを歩いていた時に、海中の波の音の中から聴こえてきたメロディーになります。

初島は、私がかつてお世話になった懐かしの思い出深い聖地であり、ファーストアルバムのCD「富士は晴れたり日本晴れ」収録曲の作詞・作曲だけではなく、次世代の地球の新しい世界観である「開眼世界観」をインストールする上でもとてもお世話になった聖地でもあります。

頭では知識として理解していた「開眼世界観」を、しっかりと自分のものにして深く落とし込んでいく上で、初島という地場は、とても良いエネルギーを与えてくれました。

次世代の地球の新しい世界観である「開眼世界観」は、その後、大和富士の3冊目の書籍「魂の夢、光り輝く魂」として出版される運びとなりましたので、まだ読まれていない方は、ぜひ熟読玩味されることをお勧め致します!

「生きるとは何か・・・。」古今東西を問わず、全ての人々にとっての根源的な問いである、生きるとは何かについて、次世代の地球の新しい世界観から考察した、とても奥深い書籍になります。

有史以来数千年の人類の古い世界観そのものが、次世代の地球の新しい世界観に入れ替わる時を迎えていますので、まだお読みいただいていない方は、ぜひ、書籍「魂の夢、光り輝く魂」を熟読玩味していただき、次世代の地球の新しい世界観「開眼世界観」をインストールされることを強くお勧め致します!

・

・

・

・

・

・

かつてお世話になった、思い出の聖地である初島に、十数年ぶりに行くことが出来、初島からまた新たなエネルギーをチャージしてもらったような感じがします。

初島は、竜宮城ともどこかでつながっており、初島から熱海港へ帰る時、フェリーから初島を眺めていると、いつも竜宮城から帰って来たような、不思議な懐かしさを覚えます。

5日目は帰宅日であり、御神業としては、4日目の7月3日の初島で無事成就することが出来ました。

4日間の御神業を無事成就したこの日の7月3日は、奇しくも、新1万円札が発行される新札発行の日とも重なりました。

7月1日、日本三霊山(富士山・立山・白山)山開きの日、富士山本宮浅間大社での竜宮音秘の名前での神楽祈祷を中心とした、4泊5日にわたる静岡県の御神業はかなりハードであり、相当な御神気を受けていたようで、自宅に帰宅してからも、竜宮城から帰還したような感じの中で、この長文のブログ記事を書いています。

これから、竜宮音秘としての活動が本格的に開始されますので、「竜宮音秘の調べ・神響き 天岩戸開きの祝いの神楽歌」を中心として、「天岩戸開きの舞踊り」を共に演じていただき、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れの時を迎えることが出来れば幸いですので、今後ともご支援の程、どうぞよろしくお願い致します!

まずは、竜宮音秘のファーストアルバムとなるCD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)のリリースを楽しみにしていただければ幸いです!

石川県の聖地(白山ひめ神社、金劔宮、菅生石部神社、安宅住吉神社など)と山中温泉を旅して来ました!

先月4月に、石川県の聖地と山中温泉を4泊5日で旅して来ました。

今回の旅の目的は、白山総本宮白山ひめ神社に参拝することが一番大きな目的でしたが、山中温泉に宿泊したことが無かったので、山中温泉の温泉旅行もセットにして、4泊5日の日程で行って来ました。

白山総本宮白山ひめ神社から車で数分の所に金劔宮がありますので、帰りには必ず金劔宮にも参拝するのですが、初日は、白山総本宮白山ひめ神社と金劔宮に参拝後、金沢市内のホテルに1泊してから、山中温泉に3泊して来ました。

山中温泉に3泊して、山中温泉ゆかりの神社・仏閣に参拝後、温泉情緒をのんびりと楽しみ、チェックアウトしてから、菅生石部神社と安宅住吉神社に参拝して、帰宅しました。

・

・

・

・

・

・

白山総本宮白山ひめ神社は、日本三霊山の白山を守護されている総本宮であり、北陸鎮護の大社であり、加賀国一宮でもあります。

御祭神は、白山ひめ大神(白山菊理媛尊)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。

菊理媛(くくりひめ)の御神名の「くくり」には、締めくくる、とか、まとめる、という意味がありますが、「肚をくくる」という意味も含まれています。

東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れに向けて、白山菊理媛(くくりひめ)の働きが本格化する時を迎えています。

そして、白山菊理媛(くくりひめ)は、神界における「一厘の仕組み」「最後の一厘」と深く密接に関わっています。

99歳のことを白寿といいますが、「白」には「九九」という意味があります。

そして「百」には、「神」という意味があります。

「白」(九九)の上に「一」を加えると「百」(=神)になりますが、白(九九)から百(100=神)に至る最後の「一」の部分が「最後の一厘」であり、神界における「一厘の仕組み」になります。

白山菊理媛(くくりひめ)は、白山九九理媛(くくりひめ)なので、白(九九)から百(100=神)に至る「最後の一厘」と深く密接に関わっています。

白(九九)から百(100=神)に至る「最後の一厘」では、「肚をくくる」ことが求められます。

あと10年位、西暦2030年代の半ば頃に、東洋の「日出づる神国」日本、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れの時を迎えることになりますので、白山菊理媛(くくりひめ)の働きが本格化する時を迎えており、私たち大和民族である日本人一人ひとりが「肚をくくる」ことが求められています。

・

・

・

・

・

・

金劔宮は、白山ひめ神社から、金沢方面に向かって、車で数分の所にあり、私は必ず白山ひめ神社参拝後に金劔宮にも参拝することにしています。

金劔宮は金運アップの神社として有名になり、一昔前は、それ程参拝者も多くはなかった感じですが、今では、平日でも、駐車場が一杯になっていることが多いと感じます。

・

・

・

・

・

・

鶴仙渓

鶴仙渓

山中温泉は初めての宿泊だったので、まず最初に、山中温泉ゆかりの神社仏閣に参拝しました。

国分山医王寺、お隣の白山神社、長谷部神社、東山神社です。

国分山医王寺は、行基開創によるお寺であり、山中温泉を守護されている薬師如来が祀られており、その隣に白山社があります。

長谷部神社は、山中温泉を再興した功労者である長谷部信連が祀られています。

東山神社の主祭神は、漆器の神様だとのことであり、金沢は九谷焼など漆器で有名ですので、漆器職人の方たちも参拝に来られるとのことです。

山中温泉ゆかりの神社仏閣に参拝してご挨拶した後は、有名な景勝地である鶴仙渓などをのんびりと散策して、温泉情緒を楽しんできました。

・

・

・

・

・

・

山中温泉に3泊して温泉情緒を楽しんだ後は、山中温泉から車で30分位の場所に鎮座する、菅生石部神社に参拝しました。

昨年7月以来、3度目の参拝になります。

菅生石部神社は、加賀国では一宮である白山ひめ神社に次ぐ二宮として高い社格を有した古社であり、また、知る人ぞ知る聖地でもあります。

菅生石部神社の御祭神は、日子穂穂出見命(ヒコホホデミノミコト)、豊玉毘売命(トヨタマヒメノミコト)、鵜葺草葺不含命(ウガヤフキアエズノミコト)です。

日子穂穂出見命(ヒコホホデミノミコト)は、『古事記』の神話の中に山幸彦として登場しますが、失くした釣針を探しに、海の中にある竜宮城の中に入って行き、竜宮乙姫である豊玉毘売命(トヨタマヒメノミコト)と結ばれました。

二人の間に生まれた子供が、鵜葺草葺不含命(ウガヤフキアエズノミコト)であり、初代天皇である神武天皇の父上にあたります。

『古事記』の神話の中に描かれている、山幸彦(日子穂穂出見命)が、失くした釣針を探しに竜宮城の中に入って行き、海神の娘である竜宮乙姫(豊玉毘売命)と結ばれ、赤い大きな鯛のノドに失くした釣針が引っかかっていたことを見つける物語には、とても奥深いものが隠されていますので、神界の「神計り」というものを、深く知ることが大切だと思います。

・

・

・

・

・

・

菅生石部神社参拝後、最後に、安宅住吉神社にも参拝しました。

昨年7月に続き、二度目の参拝になります。

安宅住吉神社がある安宅の関は、源義経にゆかりのある名所であり、兄の源頼朝の追手から奥州に逃げ延びる際、同行していた武蔵坊弁慶の機知と勇気により、危うく難を逃れたという伝説があり、「勧進帳」などでも有名です。

安宅住吉神社は、全国で唯一、「難関突破」のお守りがあるとされています。

伊勢神宮を中心とした、三重県の聖地(伊勢神宮内宮・外宮、椿大社、二見興玉神社、猿田彦神社、伊雑宮など)を巡礼して来ました!

伊勢神宮を中心とした、三重県の聖地(伊勢神宮内宮・外宮、椿大社、二見興玉神社、猿田彦神社、伊雑宮など)を、御神業として巡礼して来ました。

今年7月1日、CD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)リリースに合わせて、神界への御報告として、伊勢神宮を中心とした三重県の聖地に巡礼の旅をして来ました。

4泊5日の日程で、かなりハードなスケジュールではありましたが、今年7月1日、CD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)リリースに合わせて、日本最高の神社である伊勢神宮を中心とした御神業を、無事成就全うすることが出来ました。

竜宮音秘の名前ではファーストアルバムとなるCD「光り輝く道を歩いて行こう」が、辰年の今年7月1日にリリースされる運びとなったことに合わせて、今回の三重の御神業では、かなり気合の入った参拝をさせていただきました。

まず、猿田彦総本宮の椿大社では、4月1日朝6時からの月次祭・朝参りに合わせて、竜宮音秘の名前で御祈祷を受けてきました。

そして、伊勢神宮外宮でも竜宮音秘の名前で御祈祷を受け、翌日は、伊勢神宮内宮の神楽殿で神楽祈祷を受けた後、特別賛助会員として竜宮音秘の名前で内宮正宮の垣根の中での正式参拝をさせていただきました。

伊勢神宮の宿泊施設である神宮会館にも今回初めて2泊させていただき、朝6時半から8時頃までの早朝参拝に、神宮会館の御案内で、2日連続で参加させていただきました。

伊勢神宮内宮の重要な別宮として知られる伊雑宮がありますが、伊勢市の隣の志摩市に鎮座しており、伊勢神宮からはかなり遠い為、今までは参拝したことはありませんでしたが、今回は、志摩市にある有名ホテルの志摩観光ホテルの宿泊とセットにして、伊雑宮にも参拝することが出来ました。

志摩観光ホテルは、平成28年5月26・27日のG7伊勢志摩サミットの会場となったことでも知られており、この時、G7の首脳は、伊勢神宮内宮にも参拝されています。(この日一般人は参拝不可)

志摩観光ホテルは、名物のあわびステーキが有名であり、一度は宿泊してあわびステーキを食べてみたいと考えていたので、伊雑宮参拝で御神業を無事成就全うした後は、名物のあわびステーキと伊勢海老料理の両方を楽しめるフルコースを、ランチとディナーの2回食べて、意義深くハードな御神業を締めくくってくることが出来ました。

・

・

・

・

・

・

今回の日程は、次の通りです。

☆ 初日(3月31日)

椿大社

(椿会館宿泊)

☆ 2日目(4月1日)

椿大社にて、朝6時からの月次祭・朝参りで御祈祷

二見興玉神社

伊勢神宮外宮での御祈祷

月夜見宮(外宮の別宮)

(神宮会館宿泊)

☆ 3日目

神宮会館の御案内で内宮の早朝参拝

内宮の神楽殿での神楽祈祷と正宮での正式参拝

猿田彦神社

月読宮(内宮の別宮)

倭姫宮

(神宮会館宿泊)

☆ 4日目

神宮会館の御案内で内宮の早朝参拝

伊雑宮(内宮の別宮)

(志摩観光ホテル宿泊)

☆ 5日目

志摩観光ホテルから徒歩数分の場所にある、

賢島金刀比羅宮に朝の散歩時に参拝してから帰宅

・

・

・

・

・

・

猿田彦大本宮椿大社は、伊勢国一宮であり、全国の猿田彦神社の総本宮になります。

十数年ぶり3度目の参拝となりましたが、今回初めて、竜宮音秘の名前で御祈祷を受けてきました。

椿大社では、毎月朔日の朝6時から、月次祭・朝参りという特別な御祈祷が受けられますので、3月31日の午後にまず参拝した後に、椿大社の宿泊施設である椿会館に宿泊し、翌日の早朝に、月次祭・朝参りの御祈祷を受けてきました。

私が竜宮音秘としてこれから音楽を中心にして本格的な活動を展開していく上で、『古事記』の神話に登場する神様の御神名のいくつかを、神界から与えられた役割として演じることになります!

その中の一つの役割が、猿田彦になります!

猿田彦大神は、天照大御神の孫にあたる天孫ニニギノミコトの天孫降臨に際して、ニニギノミコトの道案内をしたことで知られており、「導きの神様」として知られています。

また、猿田彦大神のお妃である天之鈿女命(アメノウズメノミコト)は、天照大御神の天岩戸開きの際、「天岩戸開きの舞踊り」を演じる役割を担ったことでも知られています。

「竜宮音秘の調べ・神響き、天岩戸開きの祝いの神楽歌」は、地球の新しい時代に向けて、天界から地上に降ろされた言霊(歌詞)と音霊(メロディー)で奏でられる音楽になります!

「竜宮音秘の調べ・神響き、天岩戸開きの祝いの神楽歌」を中心として、これから多くの日本人が「天岩戸開きの舞踊り」を踊ることになり、最終的に、「霊(ひ)ノ元」日本の天岩戸開き、富士は晴れたり日本晴れの時を迎えることになります!

とても楽しみですね!

まずは、今年7月1日にリリースされる新作CD「光り輝く道を歩いて行こう」をぜひ楽しんでお聴きいただければ幸いです。

・

・

・

・

・

・

椿大社の月次祭・朝参りを終えた後は、二見興玉神社に参拝しました。

十数年ぶりであり、2度目か3度目の参拝になります。

二見興玉神社でも、主祭神を興玉大神として猿田彦大神が祀られています。

すぐそばの海上にある夫婦岩が有名であり、大きな蛙の縁起物も有名です。

二見興玉神社に参拝して、大きな蛙の縁起物や夫婦岩を見ているとワクワクしてきます。

この日も、快晴の小春日和で、さわやかなそよ風に吹かれながら、二見興玉神社の境内の中を眺めていると、何とも言えないような心地良さを感じました。

境内奥には、龍宮社があり、綿津見大神(ワダツミノオオカミ)が祀られています。

また、境内入口付近には、「天の岩屋」と呼ばれる岩窟があります。

・

・

・

・

・

・

伊勢神宮には、これまで数回参拝させていただきましたが、十数年ぶりになります。

私はいつもまず外宮から参拝しますが、天皇陛下もまず外宮から参拝されるとのことであり、これには深い訳があります。

今まで外宮では御祈祷を受けたり正式参拝させていただくことはありませんでしたが、今回初めて、外宮神楽殿で竜宮音秘として御祈祷を受けてきました。

外宮参拝後は、徒歩数分の場所にある外宮の別宮である月夜見宮に参拝しました。

伊勢神宮では、外宮の別宮として月夜見宮が徒歩数分の場所にあり、内宮の別宮として徒歩でも20分位の場所に別宮の月読宮が配置されています。

月読宮も月夜見宮も御祭神は月読命(ツキヨミノミコト)であり、天照大御神と同じく三貴神の中の一人です。

伊邪那岐大神(イザナギノオオカミ)が黄泉国(ヨミノクニ)から蘇って(黄泉帰って)から、数多くの神々を生み、一番最後にお生みになられた貴い三貴神が、天照大御神と月読命と須佐之男命になります。

伊邪那岐大神が左目を洗った時に天照大御神が生まれ、右目を洗った時に月読命が生まれたと『古事記』の中に書かれていますが、ここは非常に重要な点であり、天照大御神と月読命は左右対称、対の関係として書かれており、対等の関係として書かれています。

天照大御神という御神名は、天の中心の光を表す御神名であると共に、太陽を神格化した御神名でもあります。

一方、月読命という御神名は、月の働きを神格化した御神名でもあります。

地球の生命にとって、太陽の働きは必要不可欠ですが、太陽の働きだけでは、地球の生命は存在出来ません。

月の持つ引力(潮汐力)があって初めて、地球の生命は存在出来るのであり、地球の生命にとって、太陽の働きと月の働きは必要不可欠であり、太陽と月の働きは、陰陽一体、密接不可分のものになります。

一日に昼があって夜があるように、太陽が治める昼と月が治める夜があって初めて、地球の生命は存在することが出来ます。

太陽と月は陰陽の働きとして対の関係であり、陰陽二つで一つの働きになりますので、密接不可分の対等の関係なのです。

『古事記』の中で、天照大御神と月読命が左右対称、対の関係、対等の関係で書かれていることには、とても深い訳があります。

三貴神の中で、天照大御神は「天岩戸開き」の場面など、須佐之男命は、高天原からの追放や、出雲での「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」退治の場面などで大活躍して、よく名前が知られていますが、月読命だけは、誕生後についてはほとんど登場しないので、一般的には影が薄い印象がありますが、それは、月が持つ「陰」の働きと深く関係しています。

全国的にも、月読命を主祭神として祀る神社がほとんど無いような中にあって、日本最高の神社である伊勢神宮においては、内宮の別宮として月読宮、外宮の別宮として月夜見宮が配置され、きちんと三貴神の月読命が祀られているのは、流石だと思います。

天照大御神と月読命のこと、太陽と月の関係、何故、地球から見て太陽と月は同じ大きさに見えるのかなどについての楽曲もすでに出来ておりますので、いずれCDに収録しますので、どうぞ楽しみにしていて下さい!

おそらく、2年後か3年後にリリースする予定の新作CDの中に収録するのがピッタリするかと今のところ考えています。

・

・

・

・

・

・

今回、伊勢神宮の宿泊施設である神宮会館に2泊して、とても良かったと思います。

内宮から徒歩数分の場所にあり、朝6時半からの早朝参拝を、神宮会館のガイドの方の案内により参加することが出来ます。

今回は、2日とも担当者が違ったので、また別の切り口から説明を受けることが出来、良かったと思います。

神宮会館2泊目の4月3日の早朝参拝では、神武天皇遥拝祭という、1年に1度だけの祭が始まるタイミングに居合わせることが出来、数十人の神職の方たちが一糸乱れぬ行進で太鼓の音と共に進んで行かれる姿を拝見することが出来ました。

その日は、神宮会館に戻って朝食を済ませてから、正式参拝用に、スーツとネクタイに着替え、また内宮へと向かいました。

まず内宮神楽殿にて竜宮音秘の名前で神楽祈祷を受けました。

内宮神楽殿での神楽祈祷は、初めて伊勢神宮に参拝した20年頃前に一度受けたことがありますが、その後は、受けておりませんでした。

今回は、今年7月1日にCD「光り輝く道を歩いて行こう」をリリースして、本格的に竜宮音秘としての音楽活動を開始していく御報告を神界にお伝えする上で、きちんと神楽祈祷での御報告をさせていただきました。

神楽殿での神楽祈祷の後は、特別賛助会員の正式参拝として、竜宮音秘の名前で、内宮正宮の垣根の中に入れていただいて、天照大御神様への御報告をさせていただきました。

神楽殿での神楽祈祷の後は、特別賛助会員の正式参拝として、竜宮音秘の名前で、内宮正宮の垣根の中に入れていただいて、天照大御神様への御報告をさせていただきました。

内宮正宮の正式参拝も、20年ほど前に初めて伊勢神宮に参拝して神楽祈祷を受けた後に、一度正式参拝させていただいたことがありますが、その後は、特にしておりませんでした。

今回は、今年7月1日にCD「光り輝く道を歩いて行こう」をリリースして、本格的に竜宮音秘としての音楽活動を開始していく御報告を、正宮での正式参拝の形で、きちんと天照大御神様へ御報告をさせていただきました。

・

・

・

・

・

・

内宮での神楽祈祷と正宮での正式参拝を無事成就した後は、猿田彦神社、内宮別宮の月読宮、倭姫宮に参拝しました。

猿田彦神社

猿田彦神社

内宮別宮の月読宮は、内宮から徒歩20分位の場所にありますが、その途中の大通り沿いに、猿田彦神社がありますので、私はいつも月読宮とセットで徒歩で参拝しています。

月読宮

月読宮

月読宮から徒歩15分位の場所に、倭姫宮があります。

私は今まで、内宮参拝後は、徒歩で猿田彦神社と月読宮までは参拝していましたが、時間の関係もあり、倭姫宮には参拝したことはありませんでした。

今回は、倭姫宮にもきちんと参拝することにしました。

倭姫宮

倭姫宮

伊勢神宮が今の場所に鎮座されるまでには、天橋立の元伊勢・籠神社を始め、各地を転々としていた時期がありましたが、最終的に現在地に鎮座されることになったのは、倭姫の御功績によるところが大きいと考えられます。

倭姫は第十一代垂仁天皇の皇女であり、斎宮の伝説上の起源ともされる人物になります。

今回は、倭姫の御功績を称える気持ちも込めて、初めて倭姫宮にも参拝させていただきました。

神宮会館に2泊してチェックアウトした後は、伊勢市を後にして、隣の志摩市に鎮座する、内宮の別宮である伊雑宮に初めて参拝しました。

伊雑宮

伊雑宮

伊雑宮は、御祭神が天照大御神御魂(アマテラスオオミカミノミタマ)となっており、かなり意味深な印象を受けますが、伊勢神宮の別宮の中でも、重要な聖地のようです。

以前から、一度は参拝したいと思いながらなかなか参拝出来ませんでしたが、今回は、参拝後に、同じ志摩市内にある有名ホテルの志摩観光ホテルの宿泊とセットにして予定を組むことで、ようやく参拝が実現しました。

・

・

・

・

・

・

伊雑宮参拝で、御神業としては、無事成就全うすることが出来ました。

御神業を無事成就全うした後は、お楽しみということで、伊勢志摩サミットの会場となった志摩観光ホテルに宿泊して、名物のあわびステーキと伊勢海老料理を楽しんできました。

名物のあわびステーキと伊勢海老料理の両方を楽しめるフルコースを、ランチとディナーの2回食べて、英気を養ってきました。

2泊した神宮会館でも、特別料理として伊勢海老の活け造りが付いたコースを予約して、伊勢海老を堪能してきました。

真鯛と共に、伊勢海老やあわびは、目出度い高級魚として知られていますが、伊勢神宮と同じ「伊勢」という言霊を持つ伊勢海老はもちろんのこと、あわびも伊勢神宮と深い関係があります。

伊勢神宮内宮の正宮の石段の下に、御贄調厩があり、内宮の祭典の際、御饌都神である外宮の豊受大御神をここにお迎えして、神饌の代表としてあわびを調理する儀式が行われるそうです。

私も、知識としては一応知っていたのですが、今回、神宮会館に宿泊して、早朝参拝でガイドの方から説明を受け、改めて、あわびは伊勢神宮において特別な海産物であることを再認識致しました。

そういう経緯を経た後に、志摩観光ホテルで味わった、名物のあわびステーキや伊勢海老料理は、また格別な味わいが感じられました。

志摩観光ホテルから徒歩数分の所に、賢島金刀比羅宮という小さなお社があることを知りましたので、名物のあわびステーキと伊勢海老料理をランチとディナーの2回食べて堪能した後、チェックアウトする日、朝の散歩で賢島金刀比羅宮にもご挨拶して、5日間にわたる三重の御神業を締めくくって帰宅しました。

今年7月1日の新作CD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)リリースに向けて、また大きく一歩前進することが出来ました!

今年7月1日にリリースされる、新作CD「光り輝く道を歩いて行こう」(全10曲)をどうぞお楽しみに!

開湯100周年を迎え、「黒部宇奈月キャニオンルート」も開通予定の黒部宇奈月温泉に行って来ました!

黒部宇奈月温泉は、昨年の令和5年(2023年)に開湯100周年の記念の年を迎えましたが、今年は「黒部宇奈月キャニオンルート」の開通も予定されており、節目を迎えています。

「黒部宇奈月キャニオンルート」は、黒部峡谷鉄道欅平駅と立山黒部アルペンルートの黒部ダムの間を結ぶ全長18キロに及ぶ工事用路線ですが、今年夏頃から一般開放される予定となっています。

私は、黒部宇奈月温泉が結構気に入っており、約20件程ある温泉旅館・ホテルのほとんどに宿泊していますが、中でも特に気に入って何回も宿泊している温泉旅館もあり、今回もそのホテルに宿泊してきました。

宇奈月という土地は、なかなか奥深い所だと感じています。

私は宇奈月に宿泊する時には、必ず最初に地元の宇奈月神社に参拝してご挨拶してから宿に向かうことにしています。

宇奈月神社

宇奈月神社

・

・

・

・

・

・

カフェモーツァルト

カフェモーツァルト

宇奈月駅の傍にカフェモーツァルトという名曲喫茶があり、オーストリアのザルツブルクのモーツァルトの生家に模した形で作られており、いつもモーツァルトの曲が流れています。

ここの御主人は、以前オーストリアのザルツブルクを訪れた際、ザルツブルクと宇奈月が似ていると感じたそうで、渓谷の感じが似ているようです。

ザルツブルクと宇奈月が似ていると感じたことが、宇奈月駅の近くにカフェモーツァルトという名曲喫茶を開くきっかけにもなったようです。

今回の宇奈月宿泊は、モーツァルトの誕生日である1月27日の少し後だったこともあり、チェックイン前と、5日後のチェックアウト後の2回、カフェモーツァルトに行き、しばし優雅な時間を楽しんできました。

カフェモーツァルトには、「出世椅子」と呼ばれている席があるのですが、今回は2回とも空いていたので、2回とも「出世椅子」に座らせていただき、季節のフルーツトーストとオリジナルブレンドコーヒー「モーツァルト」などを頂いてきました。

オーストリアのザルツブルクは、モーツァルト生誕の地として有名ですが、20世紀を代表する名指揮者で、「楽壇の帝王」とも呼ばれたヘルベルト・フォン・カラヤンの生誕の地としても有名です。

私は、まだザルツブルクには行ったことはありませんが、モーツァルトの音楽は結構好きですし、カラヤン指揮ベルリンフィルの来日公演は、昔東京で2回聴いたことがありますので、少なからずザルツブルクにはご縁を感じています。

「音楽の都」と呼ばれるウイーンには、いずれ行くことになると思いますが、オーストリアに行く際には、時間が許せば、一足伸ばしてザルツブルクにも行けると良いなと考えています。

カフェモーツァルトの「出世椅子」

カフェモーツァルトの「出世椅子」

季節のフルーツトーストとオリジナルブレンドコーヒー「モーツァルト」

季節のフルーツトーストとオリジナルブレンドコーヒー「モーツァルト」

・

・

・

・

・

・

今回の宇奈月温泉の旅行中に、素晴らしい楽曲が出来上がりましたので、いずれCDに収録して公開するのが楽しみです。

宇奈月温泉は、とても奥深い場所だと感じており、音楽や文学など、芸術にも良い環境だと感じています。

私が最初にそのことに気付いたのは、数年前、お気に入りの温泉旅館の露天風呂にゆっくり浸かってくつろいでいる時に、長い歌詞が6番まで続く大曲があれよあれよという間に出来上がってしまい、自分でも驚いたことがあります。

その時は、曲を作るつもりで宿泊していたのではなく、単にリフレッシュの目的で宇奈月温泉に行き、露天風呂でリラックスしていただけなのですが、突然大曲が完成することになったので、宇奈月温泉が持っている地場の良さを認識することになりました。

開湯100周年を迎えた黒部宇奈月温泉のほとんどは、現在では住所が黒部市宇奈月温泉となっていますが、元々は「音沢」という地域であり、温泉街の一番外れにある1件の宿だけは、今でも「音沢」という昔からの地名であり、その宿の下流域には、「音沢」という集落が広がっています。

宇奈月温泉は、元々「音沢」という場所だったので、「音」や「音楽」と深いつながりがある土地なのかも知れません。

宇奈月温泉の源泉は、黒部川上流の支流黒薙川から湧いている黒薙温泉から、約7キロ程、引湯しています。

宇奈月温泉の源泉である黒薙温泉は、正保2年(1645年)、音沢村太郎在衛門が、薬師如来の導きにより、黒薙温泉を発見したのが最初とされており、その後、慶応4年(1868年)に正式に黒薙温泉が開湯することになるのですが、黒薙温泉の玄関を出た所にある薬師堂で、薬師如来が祀られており、宇奈月温泉の足湯の傍にも、ひっそりと薬師如来が祀られています。

黒部宇奈月温泉は、ノーベル文学賞受賞者の川端康成を始め、与謝野鉄幹・晶子など、文人墨客にも愛された温泉として知られていますが、元々が「音沢」という場所だっただけあって、特に音楽にもご縁の深い地場なのかも知れません。

・

・

・

・

・

・

来年令和7年(2025年)7月1日に2枚同時リリースされるCD(各10曲収録)の中の1枚のタイトル曲が、数年前、黒部宇奈月温泉の露天風呂に入っている時に突然出来上がった大曲になります。

来年令和7年(2025年)7月1日に2枚同時リリースされるCD(各10曲収録)は、いずれも竜宮音秘ワールドの魅力満載の全20曲となっていますので、ぜひ、リリースを楽しみにしていただければ幸いです。

そして、今年令和6年(2024年)7月1日にリリースされる新作CD(全10曲収録)も、ぜひ楽しみにしていただけると幸いです。

今回の新作CD(全10曲収録)には、光、光り輝く道、光り輝く世界、太陽、春、虹、平和などの言葉が歌詞の中にたくさん入っていますが、それらの言葉は、単に自然現象としての光、太陽、虹、春などを表す言葉としてだけではなく、天の光、全人類の春、全人類の光り輝く明るい未来、全人類の虹の輝く明るい世界、世界平和、などの象徴としても使われています。

今年7月1日にリリースされる、明るく美しく希望と癒しに満ちた全10曲から成る新作CDを、どうぞ楽しみにしていただければ幸いです!

黒部川と宇奈月温泉

黒部川と宇奈月温泉

輪島市(重蔵神社、高州山山頂奥宮、白米千枚田等)と、奥能登(珠洲神社・珠洲神社奥宮、聖域の岬・青の洞窟等)を旅して来ました!

9月下旬から10月上旬に掛けて、輪島市(3泊4日)と奥能登半島(4泊5日)を旅して来ました。

輪島市を3泊4日で旅して一旦帰宅後、中1日で、奥能登へ4泊5日の旅に出たので、10日間で能登半島へ2往復することになり、なかなかハードな10日間でしたが、秋初め頃の過ごしやすい快適な気候の元、天候にも恵まれ、素晴らしい旅を楽しんで来ることができました。

私が初めて輪島市を訪れたのは、今年8月が最初であり、輪島市の温泉旅館に4泊5日で宿泊して、素敵な夏の日本海を楽しむことが出来ました。

その時の様子は、こちらの記事をご参照下さい。

『輪島市を中心とする能登半島(気多大社、総持寺祖院、重蔵神社、奥津ひめ神社等)を旅して来ました!』

また、私が奥能登を旅したのは、2021年9月下旬が最初であり、この時は、富山県氷見市の温泉旅館に4泊して、そこを足場にして毎日能登半島の聖地にドライブしたのが最初になります。

その時の様子は、こちらの記事をご参照下さい。

『能登の聖地(宝達山、気多大社、珠洲神社)と能登半島を旅して来ました!』

この時は、珠洲神社や能登半島最先端の禄剛崎灯台などには行けたものの、時間の関係で、山伏山山頂の珠洲神社奥宮には行けなかったので、いずれ一度は参拝したいと考えていました。

今回の奥能登半島の旅の目的地の一つが、山伏山山頂の珠洲神社奥宮でした。

珠洲神社奥宮は、里宮である珠洲神社から数キロメートル離れた、標高172メートルの山伏山山頂に鎮座しており、往復1時間位のちょっとしたハイキングや軽登山での参拝が必要になります。

山伏山登山口の近くには、富士山・分杭峠と並んで、日本三大パワースポットに数えられることもある、聖域の岬・青の洞窟があります。

快晴の秋空の元、念願の珠洲神社奥宮への参拝も無事に行うことが出来ました。

奥能登の温泉旅館に4泊して、そこを足場として、奥能登を堪能することが出来、良い旅が出来たと感じています。

輪島市への旅も含めて、能登半島を取り敢えず一通り回れたように感じています。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

☆奥能登の旅から

珠洲神社

珠洲神社

珠洲神社金分宮

珠洲神社金分宮

珠洲神社奥宮(山伏山山頂)

珠洲神社奥宮(山伏山山頂)

聖域の岬・青の洞窟

聖域の岬・青の洞窟

ランプの宿

ランプの宿

禄剛崎(能登半島最先端)

禄剛崎(能登半島最先端)

窓岩(曽々木海岸)

窓岩(曽々木海岸)

見付島(軍艦島)

見付島(軍艦島)

恋路海岸

恋路海岸

九十九湾

九十九湾

岩井戸神社(猿鬼伝説の地)

岩井戸神社(猿鬼伝説の地)

穴水大宮

穴水大宮

伊夜ひめ神社(能登島)

伊夜ひめ神社(能登島)

輪島市を中心とする能登半島(気多大社、総持寺祖院、重蔵神社、奥津ひめ神社等)を旅して来ました!

輪島市を中心にして、能登半島を4泊5日で旅して来ました。

2021年9月に、富山県氷見市の温泉旅館に4泊し、そこをベースにして、毎日能登半島を旅したことがあります。

この時の様子は、こちらのブログ記事をご参照下さい。

『能登の聖地(宝達山、気多大社、珠洲神社)と能登半島を旅して来ました!』

この時は、能登半島最高峰の宝達山を始めとして、能登国一宮・気多大社、珠洲神社など、能登半島の主な聖地を訪れたのですが、時間的に、輪島市には行けなかったので、いずれ時期を見て、輪島市に宿泊してみようと考えていました。

ちょうど良い時期が来たので、輪島市の温泉旅館に4泊して、輪島市を中心とする能登半島の旅を楽しんできました。

輪島市の温泉旅館に4泊したのですが、1か所ではなく、エリアの違う2か所の温泉旅館にそれぞれ2泊ずつして、より多角的に輪島の旅を楽しんで来ることが出来ました。

今回、主に訪れたのは、以下の聖地になります。

能登国一宮・気多大社、総持寺祖院、重蔵神社、重蔵神社産屋神社、奥津ひめ神社など。

また、聖地巡りだけではなく、輪島市を代表する海水浴場である袖ヶ浜で、海水浴や日光浴も楽しむ時間を取りました。

夏真盛りの能登半島を思いきり楽しむことが出来ました。

・

・

・

・

・

能登国一宮・気多大社は、20年近くに亘って、何度か訪れていますが、いつ訪れても、この聖地は、なかなか只ならぬ気配を感じさせてくれます。

能登半島の付け根の羽咋市にあり、地理的に遠いことで、全国に何か所もある大社と呼ばれる神社の中では、比較的地味な印象があるかと思いますが、古代においては、もっと重要な位置付けにあった大社だと思います。

古代において、航海技術の発達により、朝鮮半島などとの交流が始まった頃は、北九州などの日本海側が大陸からの表玄関であり、表日本だった時代があります。

西は北九州から、東は能登半島辺りまでの日本海側が、表日本だった時代があり、古代においては、能登国一宮・気多大社は、今よりも遥かに重要な位置付けにあった筈だと思われます。

・

・

・

・

・

・

総持寺祖院は、現在横浜市にある曹洞宗大本山・鶴見総持寺の元あった場所になります。

曹洞宗大本山は、開祖である道元禅師が開かれた、福井県の永平寺が有名ですが、実は曹洞宗にはもう一つ大本山があり、それが現在横浜市にある鶴見総持寺なのです。

鶴見総持寺は何百年も前からあった訳ではなく、元々は、輪島市の西の方の門前町にあったのですが、明治時代に火災により、多くが焼けてしまいました。

総持寺が焼失してしまった時、当時の管長だった石川素童師が、布教の為にも、日本の中心部により近い、横浜市に移転することを大決断されて、鶴見総持寺として再興されたようです。

鶴見総持寺は、私も以前、横浜市に住んでいた頃に参拝したことがありますが、かなり広大な敷地だった印象があります。

永平寺と並ぶ曹洞宗の大本山総持寺を火災で焼失された中で、横浜市に鶴見総持寺として再興された石川素童師は、かなり大変な役割を果たされたのだろうと推察致します。

日本人初のヨガ直伝者で、心身統一法を開発され、「世紀の哲人」と呼ばれた中村天風という方がおられます。

「世紀の哲人」と呼ばれた中村天風師の元には、政財界を始め、多くの著名人が弟子として集まりました。

当時の原敬首相や、東郷平八郎元帥、松下幸之助など、そうそうたるメンバーが集まったのですが、鶴見総持寺の管長だった石川素童師もその一人です。

石川素童師は、「天風先生の教えは、うちのお寺の財産を全部持ってきても足りないくらい、尊い教えです」と絶賛されていたようです。

・

・

・

・

・

・

輪島市を代表する神社が、中心部の近くに位置する重蔵神社です。

御祭神は、天冬衣命(アメノフユキヌノミコト)と大国主命(オオクニヌシノミコト)であり、天冬衣命(アメノフユキヌノミコト)を大国主命(オオクニヌシノミコト)の父神としてお祀りされています。

大国主命(オオクニヌシノミコト)は、七福神の大黒様としても知られています。

天冬衣命(アメノフユキヌノミコト)を主祭神としてお祀りされている神社は、あまりないのではないかと思います。

そして、重蔵神社から徒歩数分位の、輪島朝市が開かれる一角に、重蔵神社産屋神社があります。

週末などの数日間の午前中だけ開かれていますので、もし参拝したい場合は、注意が必要です。

重蔵神社産屋神社の御祭神は、大国主命(オオクニヌシノミコト)と奥津ひめの命、そして鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)です。

鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)は、初代天皇・神武天皇の父神です。

奥津ひめの命は、輪島市の北約50キロメートルに位置する舳倉島に鎮座する女神とされており、舳倉島に奥津ひめ神社の本宮があります。

そして、里宮として、輪島市の鳳来山公園の近くに、奥津ひめ神社があります。

奥津ひめ神社も、何か秘められたものを感じさせる神社です。

舳倉島には、何か重要なものがあるような気がしますので、舳倉島に行って、奥津ひめ神社の本宮にも参拝したいと考えています。

舳倉島には、輪島港から1日1便だけ船が出ていますので、秋にでも行ってみたいと考えています。

鳳来山公園の眼下には、輪島市を代表する海水浴場である袖ヶ浜があり、しばし海水浴と日光浴を楽しみました。

4泊5日にわたる輪島市を中心とする能登半島の旅は、大自然の素晴らしさ、人生の素晴らしさを改めて感じさせてくれる、とても素敵な旅となりました。

袖ヶ浜海岸

袖ヶ浜海岸

奈良の聖地(葛城山・金剛山・生駒山など)を旅して来ました!

先月、約10年ぶりに所用で奈良に行ったので、少し時間を取って、奈良の聖地を旅して来ました。

先月、約10年ぶりに所用で奈良に行ったので、少し時間を取って、奈良の聖地を旅して来ました。

その時の様子は、『晩秋の奈良(飛鳥・明日香、桜井、奈良市内)を旅して来ました!』こちらの記事をご参照下さい。

その後も毎週所用で奈良に行くことが続いており、少し時間を取って、色々と聖地を旅することにしました。

今回は特に、今まで行っていなかった場所を回ることに重点を置くと共に、奈良市内から日帰りで行ける聖なる山をメインにして、その周辺地区の聖地を訪れることにしました。

今回訪れた聖なる山は、葛城山・金剛山・生駒山であり、その周辺地区の聖地になります。

具体的には、以下の聖地を訪れました。

☆葛城山・・・葛城山山頂、葛城天神社、笛吹神社(葛木坐火雷(かつらぎにいますほのいかづち)神社)、鴨山口神社

☆金剛山・・・金剛山山頂、葛城神社、転法輪寺、高天彦神社、高鴨神社、葛城一言主神社、鴨都波神社

☆生駒山・・・生駒山山頂、宝山寺

今回特に良かったのが、葛城山と金剛山の山頂に登拝すると共に、その周辺地域の聖地に参拝できたことです。

葛城山と金剛山は隣り合った山であり、現在はそれぞれ別の名前を持っていますが、昔は二つの山を総称して大和葛城山と呼ばれていたようです。

そして、大和葛城山のあたりは高天とも呼ばれており、葛城山・金剛山の麓の都市は、御所市と呼ばれています。

高天彦神社のある金剛山中腹地域は、地名もずばり「御所市高天」であり、神々の住む高天原の伝承地ともなっています。

何故そうなのかは、今回、葛城山と金剛山の山頂に登拝してみて、大和三山を中心とした飛鳥(明日香)地方との位置関係などから、納得できました。

古代の大和(奈良盆地)にとっての高天原が、大和葛城山(葛城山と金剛山)だったのです。

大和民族・大和心・大和魂など、大和という言葉は、現在では、日本という国の別名ともなっていますが、元々「大和」という言葉は、大和三山を中心とした飛鳥(明日香)地方を含む奈良盆地を意味する言葉であり、狭義における「大和」という言葉は、元々奈良盆地を意味する言葉になります。

古代において、「大和」(奈良盆地)における高天原として位置づけられていたのが、大和葛城山(葛城山と金剛山)ということになります。

このことはまた、日本の原型である阿波の国・徳島ということとも、深く密接に関わってくる話になります。

日本の原型である阿波の国・徳島については、『阿波の国・徳島は日本の原型であったが意図的に封印されて歴史の表舞台から姿を消した』、こちらの過去記事をぜひご参照下さい。

・

・

・

・

・

葛城山山頂から見た大和三山(畝傍山・耳成山・天香久山)の様子です。

葛城山は標高959メートルあり、葛城山ロープウェイで山頂近くまで行くことが出来ます。

葛城天神社は、葛城山ロープウェイの山頂駅を降りたすぐ近くにあり、国常立大神が祀られています。

笛吹神社(葛木坐火雷(かつらぎにいますほのいかづち)神社)は、葛城山の麓に位置しており、火の神様と、笛・音楽の神様が祀られています。

鴨山口神社は、葛城山の麓にあり、山の神様の総大将とも言える大山祇大神が祀られています。

金剛山は標高1125メートルあり、去年までは大阪府側から金剛山ロープウェイで行くことが出来ましたが、ロープウェイの運休により、徒歩でしか登ることが出来ない状況にあります。

奈良県の御所市にある高天彦神社から、通称「郵便道」と呼ばれる登山道がありますが、自然災害により通行止めとなっていました。

ロープウェイもダメ、徒歩でもダメということで、一瞬あきらめたのですが、地元市役所の観光課に問い合わせたところ、ちょうど登山道が復旧したとのことで、何とか徒歩で登拝することができました。

高天彦神社からの往復で数時間掛かりますので、奈良市内からは、丸一日の行程となりました。

葛城神社は、葛城山山頂にあり、葛城山の最高地点は、葛城神社の奥地にあり、聖域の為立ち入り禁止となっています。

ご祭神は、麓の葛城一言主神社と同じであり、一言主大神になります。

転法輪寺は、金剛山山頂付近にあり、修験道の開祖、役小角(役行者神変大菩薩)が厳しい修行中に法起菩薩を感得されたことにより、建立されました。

高天彦神社は、金剛山に登る登山道「郵便道」の開始地点にあります。

本殿はなく、背後にある白雲山をご神体として仰ぐ形になっており、三輪山をご神体山とする大神神社と同じような古代の形式をとっています。

ご祭神は造化三神の一柱である高皇産霊(たかみむずび)大神であり、高皇産霊(たかみむずび)大神は、天皇守護の八神である宮中八神にも数えられています。

高鴨神社は、金剛山の麓にあり、古代豪族である鴨氏が発祥地に守護神を祀ったことに始まります。

京都の上賀茂神社や下賀茂神社を始め、鴨(賀茂・加茂)社の総本宮とされています。

葛城一言主神社は、金剛山の麓にあり、金剛山山頂の葛城神社と同様に、一言主大神が祀られています。

一言主大神は「いちごんさん」で知られ、一言の願いなら何でも叶えてくれる神として信仰されています。

鴨都波神社は、御所駅から歩いて数分の所にあり、高鴨神社に対して下社とも呼ばれていたようです。

また、大神神社の別院とも言われていたようであり、これは、ご祭神が積羽八重事代主大神であり、大神神社のご祭神である大物主の御子神にあたることと関係しているようです。

積羽八重事代主大神は、高天彦神社のご祭神である高皇産霊(たかみむずび)大神と同様に、天皇守護の八神である宮中八神にも数えられています。

生駒山は、かつては白水山と呼ばれていたようであり、現在は、生駒山ケーブルカーで山頂まで行くことができます。

生駒山の中腹に、霊場である宝山寺があります。

役行者や弘法大師空海が修行したという大岩壁「般若窟」を背にして建っており、大聖歓喜天が祀られていることから「生駒の聖天さん」としても知られています。

・

・

・

・

今回、幸運だったのが、直前になって通行止めだった金剛山への登山道「郵便道」が通行可能になり、金剛山に登拝出来たことです。

お隣の葛城山と両方の聖山に登拝することが出来、古代において大和葛城山として総称されていた二つの聖なる山(葛城山・金剛山)に登拝出来たのは、とても良かったと思います。

また、今回初めて、鴨氏のルーツに触れることが出来たことも良かったと思います。

古代豪族である鴨一族は、天皇家である大和朝廷とも深い関係があったとされており、今回、高鴨神社を中心とする鴨一族のルーツに触れられたことは、とても良かったと思います。

高鴨神社には、古代から連綿と続いて来た、凛としたご神気のような雰囲気が漂っており、とても感慨深いものがありました。

皆さんもぜひ、機会があれば、大和葛城の聖地を訪れてみることをお勧め致します!

晩秋の奈良(飛鳥・明日香、桜井、奈良市内)を旅して来ました!

奈良に所用が出来て、久しぶりに奈良県に行くことになったので、少し時間をとって奈良を旅して来ました。

振り返ってみれば、2009年に飛鳥(明日香)を中心に、吉野、奈良市内などを数日間にわたる聖なる旅をして以来、10年余りぶりになります。

今回旅したのは、飛鳥(明日香)、桜井、奈良市内で、以下の聖地を旅しました。

☆飛鳥(明日香)・・・橿原神宮、飛鳥坐(飛鳥にいます)神社、飛鳥寺(飛鳥大仏)、石舞台

☆桜井・・・談山神社、聖林寺、阿部文珠院、大神(おおみわ)神社

☆奈良市内・・・春日大社、興福寺

・

・

・

・

・

橿原神宮の御祭神は、初代天皇である神武天皇と、そのお后であるヒメタタライスズヒメノミコトです。

私は、大和三山の一つである畝傍山を背景にした橿原神宮の清浄な雰囲気が大好きで、何度訪れても心が洗われるような清々しい感じがします。

飛鳥坐(飛鳥にいます)神社は、私がご縁の深い神社であり、飛鳥寺(飛鳥大仏)のすぐ近く、歩いて数分の所にあります。

飛鳥寺(飛鳥大仏)は、第33代推古天皇4年(596年)に創建された日本最初の寺になります。

本尊は重要文化財の飛鳥大仏(釈迦如来坐像)です。

石舞台は、飛鳥(明日香)のシンボル的存在です。

一般的に考えられているよりも、石舞台の存在意義は大きいと考えられ、そのルーツは古代ユダヤまで続いていると思われます。

談山神社は、今回初めて参拝する機会を得ました。

談山神社の御祭神は、藤原鎌足であり、大化の改新で天智天皇を助けた立役者になります。

聖林寺は、談山神社の別院として建てられたものであり、藤原鎌足の長男によって建立されました。国宝の十一面観音菩薩はフェノロサも絶賛したと伝えられています。

安倍文珠院は、日本三大文珠の一つに数えられています。

境内には、陰陽師の安倍晴明も祀られています。

大神(おおみわ)神社は、最も古い神社の一つとされており、とても重要な聖地になります。

御神体山は、三輪山であり、人工のピラミッドを連想させるような、美しい形をした聖なる山になります。

春日大社は、言わずと知れた世界遺産であり、東大寺や興福寺と並んで、奈良市内では最も人気の高い観光地でもあります。

藤原氏・中臣氏の氏神をお祀りしています。

興福寺とも深い関係があります。

興福寺には、有名な国宝阿修羅像があり、市内からも近く、人気の観光地です。

藤原鎌足の次男である藤原不比等が平城遷都の際、今の場所に移して興福寺と改号されました。

・

・

・

・

・

今回、奈良に所用が出来たついでに時間をとって、久しぶりに奈良を旅してみて、やはり良かったと感じました。

「奈良」という字を分解すると、「良いことを大きく示す」となるように、やはり、古都奈良には、日本の古き良き大切な何かが今も息づいているのを感じます。

時には、奈良のような聖地を旅してみるのも、とても大切なことだと改めて感じました。

紅葉のピークを迎えた秘境黒部峡谷の秘湯にトロッコ電車で旅して来ました!

紅葉のピークを迎えた秘境黒部峡谷の秘湯に、トロッコ電車で旅をして来ました。

1日目が黒薙温泉、2日目が宇奈月温泉、3日目が名剣温泉で、3泊4日の温泉旅となりました。

宇奈月温泉は元より、黒薙温泉も名剣温泉も、先月10月に宿泊したのですが、とても良かったので、今回もう一度宿泊することにしました。

トロッコ電車の始発駅である宇奈月温泉は年中営業しているのですが、トロッコ電車に乗って行く秘境の黒薙温泉と名剣温泉は、11月中旬をもって年内の営業を終了して冬季休業に入りますので、その前にぜひもう一度行きたいと思い、何とか予約も取ることが出来ました。

名剣温泉をチェックアウトした13日の朝、そこからさらに奥地へ30分程歩いた所にある、黒部峡谷最秘境の祖母谷温泉まで歩いて行きましたが、祖母谷温泉は既に今期の営業は終了しており、雪対策の為の雪囲いがされていました。

祖母谷温泉のすぐそばの橋には猿が10匹ほどやって来ており、最秘境祖母谷温泉は既に人間の住んでいない猿の天下の様相を呈していました。

10月、トロッコ電車で黒部峡谷を旅した時の様子は、こちらの記事をご参照下さい。

『トロッコ電車で行く秘境黒部峡谷の秘湯の旅を満喫して来ました!』

『トロッコ電車の終点欅平駅から行く黒部峡谷の最秘境祖母谷温泉に行って来ました!』

・

・

・

・

・

名剣温泉で宿泊した部屋「かもしか」から眺めた黒部峡谷

名剣温泉で宿泊した部屋「かもしか」から眺めた黒部峡谷

名剣温泉は、トロッコ電車の終点欅平駅から徒歩約20分の所にある、秘境の一軒宿です。

部屋は10室程で、眼下に黒部峡谷の絶景を見ることが出来ます。

部屋にはテレビもなく、俗世間の煩わしさをしばし忘れて、心静かな時を過ごすことが出来ます。

夜、露天風呂からは、都会ではとても見られないような満天の星空を楽しむことが出来ました。

・

・

・

・

・

黒部峡谷最秘境の祖母谷温泉

黒部峡谷最秘境の祖母谷温泉

祖母谷温泉は、名剣温泉から更に奥地へ30分程歩いた所にある、黒部峡谷の最秘境の温泉になります。

既に今期の営業は終了しており、傍の橋を渡るとき、両側から猿の家族に囲まれて、一瞬、お互い緊迫した雰囲気が漂いました。

・

・

・

・

・

黒薙温泉秘湯大露天風呂「源泉ーいずみー」(混浴)

黒薙温泉秘湯大露天風呂「源泉ーいずみー」(混浴)

黒薙温泉は、始発駅宇奈月温泉からトロッコ電車で20分程行った所にあり、黒部川支流の黒薙川沿いにあります。

こちらも部屋数が10室程で、部屋にはテレビもなく、携帯電話の電波さえ届かない所なので、しばし俗世間から隔離されたような心地よさを感じることが出来ます。

河原沿いにある秘湯大露天風呂「源泉―いずみ―」は、開放感抜群です。

・

・

・

・

・

宇奈月湖

宇奈月湖

今回、トロッコ電車で秘境黒部峡谷の秘湯の旅をして改めて感じるのは、大自然の素晴らしさ・奥深さ・不思議さ・美しさについてです。

私たち人間一人ひとりは、天(大自然)によって生かされている存在であることを、常に忘れないことが大切だと思います。

私たち人間一人ひとりは、自分の力で生きているのではなく、天(大自然)によって生命を与えられ、天(大自然)によって生かされて、今生きているのだということを常に認識しておく必要があるかと思います。

私たちは、人間社会の中で生きていますので、日々の日常生活を営む中で、つい、人間社会のことにばかり意識を向け過ぎてしまう傾向があります。

私たち人(ヒト)のことを「人間」と呼ぶように、私たちは良くも悪くも、他者との間、人との関係性、すなわち人間関係の中でしか生きて行くことは出来ません。

人間社会の中でしか生きて行くことは出来ないのです。

だからこそ、人との関係性が大切だとも言えるのですが、今までは、あまりにもそのことばかりが強調され過ぎてきた傾向があるのかも知れません。

処世術や処世訓、人間関係を良くする方法、人脈を作る方法、いかに人から良く見られるかなど、人との関係性にばかり気を取られていた傾向があるのかも知れません。

しかし、私たち人間は、良くも悪くも、人との関係性、人間関係、人間社会の中でしか生きて行くことは出来ない訳ですから、だからこそ、いかに他者から距離を置き、人間関係や人間社会から距離を保って自分自身の人生を守っていくかということも、もう一つ大切な視点ではないかと思います。

現代は、インターネットやSNSなどの発達により、日々膨大な量の情報が溢れてきていますが、多くの人たちが、日本は元より世界中のニュースなどの情報にあまりにも振り回され、あまりにも外の世界、すなわち人間社会の事柄に意識を向け過ぎている傾向が感じられます。

何処かの誰かが発信した情報にSNS上で炎上してみたり、何処の誰かも分からない他人から「いいね!」をもらって承認欲求を満たそうとして「SNS疲れ」を感じたり、大切な睡眠時間を削ってまでインターネットの世界にのめりこんで時間を奪われたり・・・・・・。

「デジタルデトックス」という言葉があるように、時には、人間社会のことをしばし忘れて、大自然の中に身を置いてくつろぐ時間も大切だと思います。

・

・

・

・

・

私たち人間一人ひとりは、良くも悪くも人間社会の中でしか生きていくことは出来ませんので、人間社会のことに意識を向け過ぎてしまうと、ともすれば、人間社会における比較優劣のような事柄に囚われがちになる傾向があります。

例えば、自分は成功者だとか失敗者だとか、学歴があるとか無いとか、一流企業に勤めているとか中小零細企業に勤めているとか、職業は何だとか、お金があるとか無いとか、何かの賞を受賞したとかしないとか、有名であるとか無名でしかないとか・・・・・・。

それらの全ては、所詮は人間社会の中における比較優劣でしかなく、天(大自然)と自分との関係性を表す事柄ではありません。

会社員、経営者、主婦、無職、学生、スポーツ選手、芸術家、宗教家など、何かの職業などを表す属性というものがありますが、それらの属性というものは、あくまでも人間社会の中における属性であり、天(大自然)と自分との関係性を表すものではありません。

自分が会社員であっても会社経営者であっても主婦であっても学生であっても、それらは天(大自然)と自分との関係性を表すものではなく、自分と天(大自然)との関係性は、どんな時でも、天(大自然)によって生命を与えられ生かされている自分が存在するだけです。

自分が例えどんな偉業を成し遂げ、社会的に成功したとしても、それは所詮、人間社会の中の比較優劣でしかなく、生命を与え生かしている天(大自然)からの視点で見れば、偉業でも何でもありません。

人間社会の中における比較優劣にばかりに意識を向けるのではなく、自分が天(大自然)の視点から見てどういう人間なのか、天(大自然)の御心に適った生き方をしているのかどうかを、常に自分自身で省みることが大切だと思います。

天(大自然)に生かされ、今、自分が生きていることの有難さ・不思議さなどを改めて感じさせてくれる、秘境黒部峡谷の秘湯の旅でした。

トロッコ電車の終点欅平駅から行く黒部峡谷の最秘境祖母谷温泉に行って来ました!

トロッコ電車の終点欅平駅から行く最秘境祖母谷温泉

トロッコ電車の終点欅平駅から行く最秘境祖母谷温泉

先週・先々週に引き続き、3週連続で、黒部峡谷の秘湯に行って来ました。

先々週は黒薙温泉、先週は名剣温泉、そして今週は祖母谷温泉です。

黒薙温泉・名剣温泉については、『トロッコ電車で行く秘境黒部峡谷の秘湯の旅を満喫して来ました!』、こちらの記事をご参照下さい。

・

・

・

・

祖母谷温泉は、トロッコ電車の終点欅平駅から行ける最秘境の秘湯になります。

欅平駅から徒歩で片道約60分、山道を歩いた所にあります。

先週宿泊した名剣温泉からさらに奥地に30分程歩いた地点にある秘湯です。

祖母谷温泉には宿泊施設もあるのですが、今回は宿泊せずに、麓のトロッコ電車始発駅にある宇奈月温泉に2泊し、日帰りで祖母谷温泉に行って来ました。

宇奈月駅からトロッコ電車で終点欅平駅までが約80分、欅平駅から徒歩で片道約60分ですので、ちょうど1日がかりの良いハイキングとなりました。

・

・

・

・

終点欅平駅の奥鐘橋を通って徒歩約60分

終点欅平駅の奥鐘橋を通って徒歩約60分

名剣温泉からさらに上流に徒歩約30分

快晴の秋晴れの中、紅葉も少し色づき始めており、素晴らしい大自然を満喫することが出来ました。

3週連続で秘境黒部峡谷のような深い大自然の中に身を置いてみて改めて感じるのは、やはり、大自然の持つ力・癒しのエネルギーの凄さです。

現代は、衣食住を始め、生活の全てがかなり大自然から遠ざかっている面があり、人工物・化学物質だらけの中で生きている傾向が高まっています。

「衣」・・・自然素材ではなく、石油系などの化学的な衣服など

「食」・・・農薬・食品添加物・加工食品など

「住」・・・化学物質・電磁波まみれの住環境など

そして、パソコン・携帯・スマホなどを四六時中使用しての電磁波だらけの生活も、目には見えませんが、心身のリズムを狂わす元にもなっているかも知れません。

これだけ私たち現代人の生活に人工物・化学物質が溢れかえり、自然から遠ざかる傾向が強まってしまうと、人間社会全体が何処か歪んでしまうのも無理もないのかも知れません。

心身のバランスを調整してくれる大きな力が、やはり大自然の中にあることを改めて感じさせてくれる、秘境黒部峡谷の旅でした。

今というこの時期は、秋の行楽シーズン真っただ中であり、深い大自然の中を旅するには、とても良い時節だと思います。

秋の行楽シーズンは、まだまだこれから続きます!

トロッコ電車で行く秘境黒部峡谷の秘湯の旅を満喫して来ました!

トロッコ電車の終点欅平駅にある奥鐘橋

トロッコ電車の終点欅平駅にある奥鐘橋

秋も少しずつ深まってきて、紅葉も色付きはじめ、旅するには良い時期を迎えました。

今週と先週の2回にわたり、トロッコ電車で行く秘境黒部峡谷の秘湯の旅を満喫して来ました!

秘境黒部峡谷には、麓の宇奈月温泉にある始発駅宇奈月駅からトロッコ電車に乗る必要があり、終点の欅平駅には約1時間20分の旅となります。

今週は、終点欅平駅から徒歩約20分の所にある秘境の一軒宿「名剣温泉」に1泊しました。

先週は、宇奈月駅からトロッコ電車で約25分の黒薙駅から徒歩約15分の「黒薙温泉」に1泊しました。

いずれも、まず麓の宇奈月温泉で1泊し、翌日トロッコ電車で秘湯に1泊する形で、2泊3日の秘境の旅を2週続けて堪能することが出来ました。

「名剣温泉」も「黒薙温泉」も、部屋数10室程の秘境の一軒宿であり、部屋にはテレビもなく、俗世間の煩わしさをしばし忘れて、快適な時間を過ごすことが出来ました。

「名剣温泉」には携帯の電波が届いていましたが、「黒薙温泉」には携帯の電波も届かないため、忙しい人間社会の情報からしばし遮断されて、実に開放的な気分を味わうことが出来ました。

・

・

・

・

・

「名剣温泉」は、宇奈月駅からトロッコ電車に乗って約1時間20分、終点欅平駅から徒歩約20分の所にあります。

眼下に秘境黒部峡谷を見下ろせるような、断崖絶壁のような所にある秘湯の一軒宿になります。

奥鐘橋と左側が欅平駅

奥鐘橋と左側が欅平駅

黒部峡谷の秘湯「名剣温泉」

黒部峡谷の秘湯「名剣温泉」

「名剣温泉」で宿泊した部屋「滝」

「名剣温泉」で宿泊した部屋「滝」

部屋の窓の眼下には黒部峡谷の絶景

部屋の窓の眼下には黒部峡谷の絶景

露天風呂からの絶景

露天風呂からの絶景

・

・

・

・

・

「黒薙温泉」は宇奈月駅からトロッコ電車に乗って約25分の黒薙駅で降りてから、黒部川の支流黒薙川沿いの山道を約15分歩いた所にある、秘湯の一軒宿であり、黒薙川のすぐ横にあります。

黒薙駅から見る後曳橋とトロッコ電車

黒薙駅から見る後曳橋とトロッコ電車

黒薙川の秘境にある「黒薙温泉」

黒薙川の秘境にある「黒薙温泉」

「黒薙温泉」秘湯大露天風呂(混浴)

「黒薙温泉」秘湯大露天風呂(混浴)

・

・

・

・

・

トロッコ電車の始発駅宇奈月駅

トロッコ電車の始発駅宇奈月駅

「名剣温泉」と言い「黒薙温泉」と言い、電波も十分に届かないような秘境黒部峡谷の深い大自然の中で、露天風呂に身を沈めてゆったりと過ごす時間は、とても貴重で得難い体験であり、とてもすがすがしい時間でした。

俗世間の忙しさ・煩わしさからしばし解放されて、深い大自然の中で静かな時間を過ごしていると、大切な何かを想い出させてくれるような感じがします。

21世紀の現代は、テレビ・ラジオ・新聞などのマスコミや大量の書籍・雑誌類に加えて、インターネットやSNSなどの普及により、日々膨大な量の情報が生み出されてきており、ある種の消化不良のような状態に陥っている面も見受けられます。

今年に入ってから、日本は元より地球規模でますます人間社会は忙しくなり、窮屈で生きづらいような風潮が高まってきていますが、そんな世間(娑婆・人間社会)の風潮など何処吹く風という感じで、トロッコ電車で行く秘境黒部峡谷には、爽やかで清々しい秋風が吹き、黒部川の清流のせせらぎの音が美しく鳴り響いていました。

宇奈月駅からトロッコ電車で行く秘境黒部峡谷の秘湯の旅を、2週連続で満喫することが出来ました。

富士山本宮浅間大社、身延山久遠寺、諏訪大社、皆神山、戸隠神社

14日から16日まで、丸三日間かけて、旅をしてきました。

私にとっては、これからの大変化の時代を生きていく為に、今までの半生に一つの区切りをつける旅でもありました。

神社などの聖地への旅も、今までは、折に触れて行きましたが、それも、今回の旅で一つの区切りとなりました。

将来、必要な時が来れば、また何処かに行く事になるでしょう。

今回の旅の目的地は、以下のとおりです。

14日 富士山本宮浅間大社、身延山久遠寺

15日 諏訪大社(上社例大祭の日、「御頭祭」に参加)

15・16日にかけて、長野県を周りましたが、長野県の呼び名である、「信州」という言葉には、「神州(しんしゅう)」という意味もあり、神界のプログラムの、ある重要な働きが隠されています。

「神州」としての働きは、諏訪大社と戸隠神社の働きに、表されています。

諏訪大社がある諏訪湖というのは、日本の「へそ」と呼ばれる事がありますが、「へそ」とは、丹田の事でもあり、日本という国の、とても重要な要のような役割を担っています。

これは、諏訪湖が位置する、地質学上の特異な地場エネルギーとも密接不可分の関係にあります。

諏訪湖というのは、「中央構造線」と、「フォッサマグナの西辺」である「糸魚川静岡構造線」という、二つの大断層線が交差する場所に位置しており、とても強力なエネルギーが封印されている場所だと言えそうです。

また、諏訪大社の御神体山である、「守屋山(モリヤ山)」というのは、旧約聖書「創世記」の中に出て来る「モリヤ山」と同じ名前であり、諏訪大社の「御頭祭」は、「創世記」の中のエピソードとそっくりだとも言われており、諏訪大社と古代ユダヤの間には、密接な関係があります。

神武三千年の神図りが開く時、諏訪大社に秘められていたエネルギーが開く事になります。

また、戸隠には、十隠(とがくし)という意味があり、十とは、火(|)と水(━)で神(火水・カミ)を表しますので、神が隠されています。

諏訪大社と戸隠神社が一体となって、「神州」としての、重要な役割が、神図りにより、仕掛けられています。

その辺の事は、折に触れて、また改めて書いていきたいと思います。

私自身としては、色々な意味で、一つの区切りを付ける事が出来た、聖なる旅となりました。

7月1日・富士山開き、戸隠、諏訪大社

6月27日から、7月1日まで、戸隠・諏訪・富士山に行って来ました。

まず、6月27日、長野県の戸隠神社へ。

戸隠神社は、奥社・九頭龍社・中社・宝光社・火之御子社の五社から成っています。

奥社に祀られているのが、天手力男神。

古事記の中の「天岩戸開き」の場面で、天照皇大神の手を引っ張って、岩戸の外に出す働きをされた神様です。

奥社参拝後、随神門へと至る長い長い参道を歩いている時、突然、CD「富士は晴れたり日本晴れ」収録曲、「聖なる飛鳥(明日香)」の別バージョン(ハーモニーバージョン)のメロディーが浮かんできました。

現行のメロディーより、もっと高音で高く遊ぶ感じのメロディーで、ハーモニーにすると、ピッタリだと思います。

いつか機会があったら、ハーモニーの形にして、CDに収録したいと思います。奥行き・深みが増して、見違える(聴き違える?)ような曲に生まれ変わると思います。

6月28日は、諏訪大社参拝。

諏訪大社は、下社春宮・秋宮、上社前宮・本宮の、四社から成っています。

私は、諏訪大社や諏訪湖のほとりにいると、どこか懐かしいような感じがして、心の安らぎのようなものを感じます。そして、諏訪湖の温泉に浸かっていると、ほっとします。

6月29日は、諏訪大社の御神体山・守屋山登拝。

諏訪大社には、今まで何度か足を運ばせていただきましたが、今回初めて、御神体山の守屋山に登拝させていただきました。

登山道の入口に守屋神社があり、物部守屋が祀られています。守屋山の山頂にも、守屋神社の奥宮があります。奈良から遠く離れた、諏訪湖のほとり、諏訪大社の御神体山の山頂に、物部守屋が祀られている不思議さ。

また、モリヤ山というのは、旧約聖書「創世記」の中にも出て来る山の名前で、天下の奇祭として有名な諏訪大社の御頭祭は、「創世記」の中のエピソードとそっくりだと言われています。そして、御頭祭は代々「モリヤ(守矢)家」が祭主として行ってきたということです。

諏訪湖の位置する地質学上の場所といい、諏訪大社といい、諏訪湖は、色々なミステリーに満ちた、神秘的で重要な要の場所のようです。

6月30日、夏越しの大祓いの日、北口本宮浅間神社に参拝後、午後から富士山への登拝を開始。八合目の「富士山ホテル」に宿泊。

翌朝2時30分に起きて、一路富士山頂に向って出発。

7月1日、霊(ひ)ノ元・日本の象徴、霊峰富士山開きの日の夜明け・日の出を富士山頂から、御来光とともに迎えさせていただくことができました。

この日の御来光は、まさに「黄金の太陽」という表現がピッタリな感じで、新しい時代の幕開けを象徴するかのような、見事な御来光でした。

そして、私こと大和富士の、四十?回目の誕生日を迎えさせていただきました。

お鉢廻りをしてから、下山。

下山後、富士宮市に向いました。

富士根本宮とされている、村山浅間神社、次に、浅間大社の元宮とされている、山宮浅間神社に参拝後、最後の締めくくりとして、富士山本宮浅間大社に参拝。丸五日間にわたる旅を無事締めくくらせていただくことができました。

この五日間の旅の中で、数曲のメロディーが浮かんできました。

特に、守屋山登拝後、諏訪湖から河口湖へ向う途中で浮かんできたメロディーが、とても気に入っています。メロディーにピッタリな歌詞をつけると、素晴らしい曲になりそうなので、とても楽しみです。

第二作目のCDは、一作目のものより、かなり趣きの違う作品に仕上げようと考えています。一作目よりも、もっと洗練された形になると思います。

最近の記事|recent Entry

- 鶴岡八幡宮を中心として、北鎌倉の聖地(鶴岡八幡宮、由比若宮、鎌倉宮、銭洗弁財天、佐助稲荷神社、建長寺、円覚寺、東慶寺、報国寺(竹寺)等)を巡礼して来ました!

- 湘南・南鎌倉の聖地(江の島神社、鎌倉大仏、長谷寺、御霊神社、成就院、虚空蔵堂、極楽寺、時宗総本山遊行寺等)を旅して来ました!

- 鳥取県三朝温泉で高濃度ラドン温浴を楽しみながら、白兎神社・白兎海岸、鳥取砂丘、三徳山三佛寺「投入堂」、足立美術館などにも行って来ました!

- 西浦温泉(三河湾)に宿泊して、龍城の別名を持つ岡崎城(徳川家康誕生地)と龍城神社、竹島弁財天を祀る八百富神社などに行って来ました!

- 箱根に5泊6日の温泉旅行(公時神社・金時山、芦ノ湖、箱根神社、大湧谷、箱根登山鉄道等)に行って、静養して来ました!

- 河口湖・箱根を中心とする富士神界の御神業(北口本宮浅間神社、新屋山神社と奥宮、箱根神社・九頭龍神社・箱根神社元宮、ベルリンフィル「ヴァルトビューネ河口湖」等)に、7泊8日で行って来ました!

- 加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と山代温泉等への御神業に行って来ました!

- 加賀の聖地(白山ひめ神社・金劔宮・菅生石部神社・安宅住吉神社)と金沢の奥座敷・辰口温泉に旅をして来ました!

- 富士山本宮浅間大社を中心とした、静岡県の聖地(三嶋大社、来宮神社、伊豆山神社、走り湯、初島等)に巡礼して来ました!

- 石川県の聖地(白山ひめ神社、金劔宮、菅生石部神社、安宅住吉神社など)と山中温泉を旅して来ました!

カテゴリー|Category

- CD

- CD&LP「虹の輝く世界へ」

- CD&LP「光り輝く道を歩いて行こう」

- CD&LP「永遠(とわ)の中今」

- CD&LP『「花咲く都・黄金文明」が日本から花開く』

- CD&LP『三千世界一度に開く梅の花』

- You Tube

- その他

- イノベーション

- エロヒム

- リップル(ripple)とブリッジ通貨XRP

- 人生好転

- 個人(グループ)セッション

- 古事記

- 大宇宙

- 富士・日本・大和

- 惟神(かんながら)の道

- 新しい世界観

- 新しい地球、花咲く都・黄金文明

- 旅

- 書籍

- 書籍『リップルとブリッジ通貨XRPが「価値のインターネット」でフィンテック革命の主役となる!』

- 書籍『何故、未来は100パーセント確定しているのか』

- 書籍『創造者エロヒムを2035年までに日本に迎えよう!』

- 書籍『大宇宙意識(無限)と異星人エロヒム』

- 書籍『富士は晴れたり日本晴れ』

- 書籍『根本創造主(大宇宙意識)という唯一の実在』

- 書籍『永遠(とわ)の中今』

- 書籍『花咲く都・黄金文明』

- 書籍『魂の夢、光り輝く魂』

- 歴史ミステリー

- 現実世界とは

- 生きるヒント

- 神の経綸

- 聖なるもの・聖地

- 聖書

- 親子関係

- 近況

- 銀河文明

- 音楽

- 音楽配信

月別アーカイブ|Archives

- 2025-10 [1]

- 2025-09 [2]

- 2025-08 [3]

- 2025-07 [4]

- 2025-06 [24]

- 2025-05 [4]

- 2025-04 [3]

- 2025-03 [3]

- 2025-02 [1]

- 2025-01 [2]

- 2024-12 [2]

- 2024-11 [3]

- 2024-10 [13]

- 2024-09 [1]

- 2024-08 [2]

- 2024-07 [1]

- 2024-05 [1]

- 2024-04 [1]

- 2024-03 [2]

- 2024-02 [1]

- 2024-01 [1]

- 2023-12 [1]

- 2023-10 [1]

- 2023-08 [2]

- 2023-07 [4]

- 2023-06 [2]

- 2023-05 [1]

- 2023-04 [1]

- 2023-01 [1]

- 2022-11 [2]

- 2022-10 [2]

- 2022-09 [3]

- 2022-08 [2]

- 2022-07 [2]

- 2022-06 [21]

- 2022-05 [8]

- 2022-04 [2]

- 2022-03 [2]

- 2022-02 [1]

- 2022-01 [3]

- 2021-12 [2]

- 2021-11 [2]

- 2021-10 [5]

- 2021-09 [2]

- 2021-08 [1]

- 2021-07 [2]

- 2021-05 [2]

- 2021-04 [1]

- 2021-03 [1]

- 2021-01 [1]

- 2020-12 [1]

- 2020-11 [2]

- 2020-10 [2]

- 2020-08 [1]

- 2020-07 [1]

- 2020-03 [1]

- 2020-02 [1]

- 2020-01 [1]

- 2019-08 [1]

- 2019-07 [4]

- 2019-06 [3]

- 2019-05 [3]

- 2019-04 [3]

- 2019-03 [2]

- 2019-01 [1]

- 2018-07 [3]

- 2018-01 [1]

- 2017-07 [1]

- 2017-05 [3]

- 2017-04 [3]

- 2017-03 [4]

- 2017-02 [4]

- 2017-01 [4]

- 2016-12 [3]

- 2016-11 [4]

- 2016-10 [5]

- 2016-09 [8]

- 2016-08 [8]

- 2016-07 [25]

- 2016-06 [5]

- 2016-05 [6]

- 2016-04 [5]

- 2016-03 [12]

- 2016-02 [13]

- 2016-01 [13]

- 2015-12 [11]

- 2015-11 [15]

- 2015-10 [19]

- 2015-09 [27]

- 2015-08 [28]

- 2015-07 [15]

- 2015-06 [9]

- 2015-05 [11]

- 2015-04 [9]

- 2015-03 [4]

- 2015-02 [6]

- 2015-01 [5]

- 2014-12 [6]

- 2014-11 [9]

- 2014-10 [5]

- 2014-09 [8]

- 2014-08 [6]

- 2014-07 [4]

- 2014-06 [4]

- 2014-05 [5]

- 2014-04 [4]

- 2014-03 [5]

- 2014-02 [5]

- 2014-01 [5]

- 2013-12 [7]

- 2013-11 [10]

- 2013-10 [24]

- 2013-09 [13]

- 2013-08 [7]

- 2013-07 [8]

- 2013-06 [8]

- 2013-05 [11]

- 2013-04 [17]

- 2013-03 [18]

- 2013-02 [7]

- 2013-01 [7]

- 2012-12 [5]